2010年12月31日金曜日

さむい!!

窓を打つ横殴りの雨。

細かく。けれど、通る音が切れることなく続く雨だれ。

遠くから。

風の塊が葉を落とした木々の頭を押し倒しながら、ゴーゥッ ビュッ と駆けて来て壁を撃ち もがり笛 をとどろかせ家を揺らす。

枕元の3っの目覚ましで朝が来ていることはわかるのだけれど、寒さに少しでもいいかと二重にしたカーテンで部屋の中の光はやわらかく、渇きをこらえてこのまま過ごせる朝。

恐怖を募らせる もがり笛と揺れが、寒さの中へ出て行く決断を先延ばしにする。

と、さけぶ鳥の声が短く一度。

この天候の、

外で羽だけで寒さに向かっているなんて・・・

鳥にも私にも がんばれがんばれ

2010年12月26日日曜日

1-12-18 ママさんたちの歌とダンス

ママさんたちによる歓迎の歌とダンスが始まりました。

みなさんお洒落で、普段でもビーズで作られたカラフルな装身具を身につけているようですが、今はいつもに増して種類も本数も多い。身にまとっている布も色合いの鮮やかなものがプラスされています。

女性は今視ている踊り。

膝を曲げると同時に顎をあげる動作の踊りが、唯一の踊りなんだそうです。

聞けば、マサイの人たちは“楽器”とゆうものを持たない人たちなんだそうです。

踊りながらの歌は続きます。

もちろん伴奏なしのアカペラで。

1-12-17 美味しい塩

少し離れた所で火がおこされ、今度は、葉を落とした枝に串刺しされた肉があぶり焼きにされている。

ウガリも用意された。

家庭の味とゆうのだろうか、サイデアフラハのものとは、触感も味も微妙に違う。

どうやら肉が焼けたようだ。

いい具合に火の通ったリブの所とレバーをもらう。

味付けにと塩が用意されたが、この塩、こくがあって実に美味しい。

確かに評判のいい、美味しい塩らしく「こちらではみんなこれですよ」とのことでした。

1-12-16・3 何時来たの!!

何時来たの!

どこから来たの!

長老が倒木に腰を下ろしている。

肩で息をしている少年が父親に伴われて歩いて来たのはわかった。

でも、今この倒木に腰を下ろしている長老が歩いてきたのはぜんぜんわからなかった。

歩いてきたんだよねぇ?

手には、動物に襲われた時自分のみを守る武器にもなる杖をしっかり持っている。

こりゃ敵に回したら怖いは。 マサイの人はそんなことないだろうけど。

長老たちは、ごちそうが食べられるとゆう話が伝わると、どこからとなく現れるのだそうです。

“どこからとなく現れる”とゆうのもすごいけど、どこをどうやってその話が伝わっていくのか、それもすごい。

私なんかの解らない何かがあるんでしょうね。

どこから来たの!

長老が倒木に腰を下ろしている。

肩で息をしている少年が父親に伴われて歩いて来たのはわかった。

でも、今この倒木に腰を下ろしている長老が歩いてきたのはぜんぜんわからなかった。

歩いてきたんだよねぇ?

手には、動物に襲われた時自分のみを守る武器にもなる杖をしっかり持っている。

こりゃ敵に回したら怖いは。 マサイの人はそんなことないだろうけど。

長老たちは、ごちそうが食べられるとゆう話が伝わると、どこからとなく現れるのだそうです。

“どこからとなく現れる”とゆうのもすごいけど、どこをどうやってその話が伝わっていくのか、それもすごい。

私なんかの解らない何かがあるんでしょうね。

1-12-16・2 肩で息する少年との縁

父親に伴われてやってきた少年が少し離れた所に腰を下ろしたが、肩で息をしている。

Nガイドに聞いてもらったら、風邪なのかマラリヤかわからないが具合が悪い、とのこと。

父親が、先ほどのパンパンの胃袋、その内容物をカップに受け少年に呑ませた。

山羊が食べた草の中には薬草も入っているので、こうゆう時には貴重なんだそうです。

偶然と言えば偶然だけれど、縁あってこの場に居合わせた身としてはどうしたらいいのか。後々のことも含めていろいろ考えてしまいます。

Nガイドに聞いてもらったら、風邪なのかマラリヤかわからないが具合が悪い、とのこと。

父親が、先ほどのパンパンの胃袋、その内容物をカップに受け少年に呑ませた。

山羊が食べた草の中には薬草も入っているので、こうゆう時には貴重なんだそうです。

偶然と言えば偶然だけれど、縁あってこの場に居合わせた身としてはどうしたらいいのか。後々のことも含めていろいろ考えてしまいます。

1-12-16・1 余すことなく利用します

解体(?)は、大きな葉をつけた枝を敷き詰めた地面の上で、いつも腰につけている大きなナイフ(?)一つで器用に進められました。

カップに血を受けるために頸部の血管を切開したときだけ出血と言えば出血だけど、皮を剥ぐときはもちろん、内臓を切り分けるときも、骨と肉を分けるときも全く血が出ない!こんなに血が出ないものなんだろうか?! おみごと。

肉そのものは体格の割に少ない印象。

でも皮下の脂肪と内蔵、特に胃袋がパンパンに膨らんですごく大きい。

ついさっきまで、ずっと草を飯でいたんだから当然なのかもしれないが。

肺も桜色でプリンプリンしてすごくきれい。

先ほどカップで受けた血液も長老が呑むそうで、大事な命・身体は余すことなく利用するとのこと。

カップに血を受けるために頸部の血管を切開したときだけ出血と言えば出血だけど、皮を剥ぐときはもちろん、内臓を切り分けるときも、骨と肉を分けるときも全く血が出ない!こんなに血が出ないものなんだろうか?! おみごと。

肉そのものは体格の割に少ない印象。

でも皮下の脂肪と内蔵、特に胃袋がパンパンに膨らんですごく大きい。

ついさっきまで、ずっと草を飯でいたんだから当然なのかもしれないが。

肺も桜色でプリンプリンしてすごくきれい。

先ほどカップで受けた血液も長老が呑むそうで、大事な命・身体は余すことなく利用するとのこと。

1-12-15・2 死後痙攣

長かったのか短かったのか。

とにかくその場その時に立ち会った。

Nガイドによると、これまで百何十人も村に来たけど、どうしてもだめだった人とゆうのは2人しかいないそうです。事前に、「マサイのやり方は、頭を棍棒で殴ったり喉を欠き切ったりされて激しく暴れたりとかうめき声が響くようなことはないし。血も一滴も流さないんですよ。」とは聞いていたが、その気持ち、わからないでもない。

でも私の場合は、いろいろ苦労してやっとここに立てたんだし、何でも見てみよう経験しようとゆう思いの方が強かったので、とにもかくにも立ち会えたとゆうわけです。

ジャクソンさんたちが押さえる手を離しました。

ぜんぜん動かない。息を吹き返すこともない。

と、肩のあたりから前足が“ビクンッビクンッ!”と何度か動いた。

これが死後痙攣なのか!?

すぐにではなく、少し立ってから、こうゆうふうになるんだな。

とにかくその場その時に立ち会った。

Nガイドによると、これまで百何十人も村に来たけど、どうしてもだめだった人とゆうのは2人しかいないそうです。事前に、「マサイのやり方は、頭を棍棒で殴ったり喉を欠き切ったりされて激しく暴れたりとかうめき声が響くようなことはないし。血も一滴も流さないんですよ。」とは聞いていたが、その気持ち、わからないでもない。

でも私の場合は、いろいろ苦労してやっとここに立てたんだし、何でも見てみよう経験しようとゆう思いの方が強かったので、とにもかくにも立ち会えたとゆうわけです。

ジャクソンさんたちが押さえる手を離しました。

ぜんぜん動かない。息を吹き返すこともない。

と、肩のあたりから前足が“ビクンッビクンッ!”と何度か動いた。

これが死後痙攣なのか!?

すぐにではなく、少し立ってから、こうゆうふうになるんだな。

1-12-15・1 マサイ式屠畜

後のこともあるし、群から離れた林の中に移動する。

山羊は左側を下にして横たえられ、背側から目・鼻・口をジャクソンさん、後ろ足をもう一人が押さえる。

意識してではないかもしれないが、二人はそろって離れた方向を見るとはなしに向いている。

山羊は二人が上手に押さえているせいか、少し離れてみている分にはもがいている感じは見受けられなかった。

押さえている二人には、山羊の生きようとする動きが伝わっていただろうが。

すごく静かな数分間がたった。

元々騒音など聞こえてこない場所の上に、こちらも息を呑んで立っていたので。

山羊は左側を下にして横たえられ、背側から目・鼻・口をジャクソンさん、後ろ足をもう一人が押さえる。

意識してではないかもしれないが、二人はそろって離れた方向を見るとはなしに向いている。

山羊は二人が上手に押さえているせいか、少し離れてみている分にはもがいている感じは見受けられなかった。

押さえている二人には、山羊の生きようとする動きが伝わっていただろうが。

すごく静かな数分間がたった。

元々騒音など聞こえてこない場所の上に、こちらも息を呑んで立っていたので。

2010年 クリスマス

メリークリスマス

皆さんはクリスマスどのように過ごしたのでしょうか。

もちろん1月1日のお正月も大きな区切り。年末年始いろんな準備、季節を感じる行事等々ありますが。

教会暦で言うと今が新年。世界各地、宗教によってはいろいろありますよね。

さて私のクリスマス。

毎年恒例のグループで企画出演のクリスマス会の後、岩室温泉で催されたクリスマスコンサート(12月23日)の音響のお手伝いをさせてもらいました。

初めての会場、パンフで想像していた壁や電源の配置などが大違い、大慌てで準備しました。メインのボーカルの人、今回の歌はクリスマスに関連する曲を中心にポピュラーな曲だったんですが、元が声楽畑の人だからマイク・音の設定が会場の困難さも相まって大変でした。でも本番は自然な音ができてほっとしました。観客(衣類)が入ったせいもあるんでしょうね。

それにしても、クリスチャンとも思えない人たちが、促されてクリスマスの歌(賛美歌)を歌いだしたのは少しびっくり。順応性があるとゆうか、ある意味世界的に見てすごい国民ですよね。

コンサートの後、旅館から夕食の提供があったのですがこれが予想もしなかったご馳走で、びっくり。

今回のメンバーの一人がクリスマスとゆうこともあったのか奥さんと子どもも伴ってきていたのですが、8歳と4歳のかわいい小さい子どもたちにも同じご馳走を提供してくれました。

そのご馳走が、老舗旅館のちゃんとしてコース料理。まず目でも楽しませてくれて、定番の料理はもちろん創作料理もみな楽しませてくれました。特に品数・皿数の日常との格段の違いを感じながら、お辞儀はもちろん靴ひもを結ぶときにもお腹が“ウップ!!”となるくらい満腹になりました。

話はそれますが、食事の最中、私は4歳の子どもから目が離せませんでした。8歳の子とのやり取りももちろんかわいかったんですが、4歳でしかできない発想とゆうか動き体つきに。離れて暮らすようになった時真言さんは3歳だったんです。その時もかわいかったし、その後の4歳の時はもしかしたらこんなだったのかなぁ、と思って。

よく24日は、毎年行っているイブ礼拝に行かずじまいでした。疲れもあったし、物理的にも精神的にも一段と寒い今年のこの冷え込みで。いろいろ思いますよ。

クリスマス・25日は今年最後の練習や手続き等で忙しくしていました。休みの日ではあったんですが。ほとんどいつもと同じくらいに目を覚まし(目が覚めてしまう)朝から忙しく、予定した用事を足して家に帰り着いたのは夜も結構遅くなってでした。

それから、かぼちゃを丸々使ったグラタンとワインでイエス様の誕生を感謝しました。

望めばいろいろあるとは思いますが、これはこれで感謝の2010年クリスマスでしたね。

皆さんはクリスマスどのように過ごしたのでしょうか。

もちろん1月1日のお正月も大きな区切り。年末年始いろんな準備、季節を感じる行事等々ありますが。

教会暦で言うと今が新年。世界各地、宗教によってはいろいろありますよね。

さて私のクリスマス。

毎年恒例のグループで企画出演のクリスマス会の後、岩室温泉で催されたクリスマスコンサート(12月23日)の音響のお手伝いをさせてもらいました。

初めての会場、パンフで想像していた壁や電源の配置などが大違い、大慌てで準備しました。メインのボーカルの人、今回の歌はクリスマスに関連する曲を中心にポピュラーな曲だったんですが、元が声楽畑の人だからマイク・音の設定が会場の困難さも相まって大変でした。でも本番は自然な音ができてほっとしました。観客(衣類)が入ったせいもあるんでしょうね。

それにしても、クリスチャンとも思えない人たちが、促されてクリスマスの歌(賛美歌)を歌いだしたのは少しびっくり。順応性があるとゆうか、ある意味世界的に見てすごい国民ですよね。

コンサートの後、旅館から夕食の提供があったのですがこれが予想もしなかったご馳走で、びっくり。

今回のメンバーの一人がクリスマスとゆうこともあったのか奥さんと子どもも伴ってきていたのですが、8歳と4歳のかわいい小さい子どもたちにも同じご馳走を提供してくれました。

そのご馳走が、老舗旅館のちゃんとしてコース料理。まず目でも楽しませてくれて、定番の料理はもちろん創作料理もみな楽しませてくれました。特に品数・皿数の日常との格段の違いを感じながら、お辞儀はもちろん靴ひもを結ぶときにもお腹が“ウップ!!”となるくらい満腹になりました。

話はそれますが、食事の最中、私は4歳の子どもから目が離せませんでした。8歳の子とのやり取りももちろんかわいかったんですが、4歳でしかできない発想とゆうか動き体つきに。離れて暮らすようになった時真言さんは3歳だったんです。その時もかわいかったし、その後の4歳の時はもしかしたらこんなだったのかなぁ、と思って。

よく24日は、毎年行っているイブ礼拝に行かずじまいでした。疲れもあったし、物理的にも精神的にも一段と寒い今年のこの冷え込みで。いろいろ思いますよ。

クリスマス・25日は今年最後の練習や手続き等で忙しくしていました。休みの日ではあったんですが。ほとんどいつもと同じくらいに目を覚まし(目が覚めてしまう)朝から忙しく、予定した用事を足して家に帰り着いたのは夜も結構遅くなってでした。

それから、かぼちゃを丸々使ったグラタンとワインでイエス様の誕生を感謝しました。

望めばいろいろあるとは思いますが、これはこれで感謝の2010年クリスマスでしたね。

劇団仲間 「トイレの写真が多いですね!」 と一言。

久しぶりに劇団仲間と楽しいひとときを過ごしました。今回は初めて会うメンバーもいて、新たな縁を結んでくれた仲間に感謝。

同じ劇団に属していたとは言っても時期が重なっていない初めて会う人たちは、私よりはるかに若い女性たち。個人的に心配な気持ちもあったので、少しゲームの要素を取り込んではずれなしのプレゼントやケニアに行ったときの写真を持って参加しました。結局、そんな心配は杞憂に終わり盛り上がりましたが。よかったよかった。

ここに書ききれないたくさんの話し話題が出ました。同じ劇団に、とゆう共通点がなかったらここでこうして食事をしたり話したりとゆうことはなかったと思うと何時どこでなにが幸いするかわからないと改めて思います。

これからもよろしくお願いします。

さて、今日ここにどうしても書いておきたいことが。

ケニアの写真をみていた一人が「トイレの写真が多いですね」と一言。

よくわかりましたね。

行く先々でなるべく写すようにしてはいましたが、アルバムはジャンル別ではなく時系列で視るようにしていたので、気づかれたのは初めてですね。

なぜあちこちのトイレの写真があるのか。

それは文化人類学、特に比較文化人類学の考え方で物事を見ているからかもしれませんね。同様のものがあるのかないのか。あるなら、どのように同様なのか違っているのか、ないならなぜないのか・・・ そのことによって、個人の、日本・日本人のアイデンティティがよりわかるのではないかと想って。

それに、私のできることとして、人に伝える、記録するがあると想っていますが、そのときも目にし耳にしてくれる人も自分の身近なものを一つの尺度にしてあれば理解しやすいかな、と思って。

そのほかにも、例えば詩の構成で主題にはいる前に、自分はどうか、自分と相手・対象はどうかとみてからだとどうか、とかね。そんな発想で視ています。

同じ劇団に属していたとは言っても時期が重なっていない初めて会う人たちは、私よりはるかに若い女性たち。個人的に心配な気持ちもあったので、少しゲームの要素を取り込んではずれなしのプレゼントやケニアに行ったときの写真を持って参加しました。結局、そんな心配は杞憂に終わり盛り上がりましたが。よかったよかった。

ここに書ききれないたくさんの話し話題が出ました。同じ劇団に、とゆう共通点がなかったらここでこうして食事をしたり話したりとゆうことはなかったと思うと何時どこでなにが幸いするかわからないと改めて思います。

これからもよろしくお願いします。

さて、今日ここにどうしても書いておきたいことが。

ケニアの写真をみていた一人が「トイレの写真が多いですね」と一言。

よくわかりましたね。

行く先々でなるべく写すようにしてはいましたが、アルバムはジャンル別ではなく時系列で視るようにしていたので、気づかれたのは初めてですね。

なぜあちこちのトイレの写真があるのか。

それは文化人類学、特に比較文化人類学の考え方で物事を見ているからかもしれませんね。同様のものがあるのかないのか。あるなら、どのように同様なのか違っているのか、ないならなぜないのか・・・ そのことによって、個人の、日本・日本人のアイデンティティがよりわかるのではないかと想って。

それに、私のできることとして、人に伝える、記録するがあると想っていますが、そのときも目にし耳にしてくれる人も自分の身近なものを一つの尺度にしてあれば理解しやすいかな、と思って。

そのほかにも、例えば詩の構成で主題にはいる前に、自分はどうか、自分と相手・対象はどうかとみてからだとどうか、とかね。そんな発想で視ています。

2010年12月21日火曜日

1-12-14 ヤギを捕まえる

マサイの人たちにとって“牛は大切な財産”“山羊は歩くお肉”とゆう位置づけ。

とゆうわけで、今日のお昼は山羊を一頭ごちそうしてくれるそうです。

その前にマサイ式の屠畜に立ち会うとゆう企画があるのですが・・・

目の前でたくさんの山羊が草を飯でいます。

すでにどの山羊をとゆうことは決めてあるとの由。

捕まえられるならどれでも、とゆうわけではないようです。

どうゆう基準なんでしょうかね。

サーッと一二度群が動く。

と、一匹の山羊の右後ろ足をジャクソンさんが持ち上げた。

なるほど。

前足を捕まえられても後ろ足で立てるけど、後ろ足を持ち上げられると思うようには動けない。

とゆうわけで、今日のお昼は山羊を一頭ごちそうしてくれるそうです。

その前にマサイ式の屠畜に立ち会うとゆう企画があるのですが・・・

目の前でたくさんの山羊が草を飯でいます。

すでにどの山羊をとゆうことは決めてあるとの由。

捕まえられるならどれでも、とゆうわけではないようです。

どうゆう基準なんでしょうかね。

サーッと一二度群が動く。

と、一匹の山羊の右後ろ足をジャクソンさんが持ち上げた。

なるほど。

前足を捕まえられても後ろ足で立てるけど、後ろ足を持ち上げられると思うようには動けない。

1-12-13 お昼寝の木

マサイの村に来てから、今何時とか何時間後とかゆう生活から離れてしまいました。

何時にとゆうより、これをやったらとかゆう感じでしょうか。

子どもたちは学校もあるし、腕時計をしている人もいるので、実際のところは私が今感じているよりは定められた時間で進んでいるのかもしれませんが。

なので、正確なところはわからないけれど感覚的には3時間くらい歩いたのでしょうか。ぐるりと回って、朝出発した集落の近くまで戻ってきました。

ママさんたちが、歌や踊りで歓迎してくれる準備をしている間“お昼寝の木”と呼ばれている大木の下で私達もしばし横になりました。

のんびり

空は実にコントラストの効いたいい天気になってきました。

何時にとゆうより、これをやったらとかゆう感じでしょうか。

子どもたちは学校もあるし、腕時計をしている人もいるので、実際のところは私が今感じているよりは定められた時間で進んでいるのかもしれませんが。

なので、正確なところはわからないけれど感覚的には3時間くらい歩いたのでしょうか。ぐるりと回って、朝出発した集落の近くまで戻ってきました。

ママさんたちが、歌や踊りで歓迎してくれる準備をしている間“お昼寝の木”と呼ばれている大木の下で私達もしばし横になりました。

のんびり

空は実にコントラストの効いたいい天気になってきました。

2010年12月19日日曜日

1-12-12・3 村の教会

現在の学校から少しはなれたところにしっかりした造りの教会がありました。

ここができるまで学校としても使っていた教会だそうです。

常に牧師が居る規模ではないそうですが、礼拝の時などには町から牧師がここまで来てくれるのだそうです。

ナイロビでも、ちょっと行くとはあるとゆう感じで、教会がたくさんありました。

でもここにまでとはねぇ。

ここができるまで学校としても使っていた教会だそうです。

常に牧師が居る規模ではないそうですが、礼拝の時などには町から牧師がここまで来てくれるのだそうです。

ナイロビでも、ちょっと行くとはあるとゆう感じで、教会がたくさんありました。

でもここにまでとはねぇ。

1-12-12・2 かわいい生徒たち

服装は、これが制服なのだろうお揃いのグリーンのVネックを着ている子、私服の子、と様々だけどみんな可愛い。

その可愛い子どもたちが、遠く離れてもみんなで手を振って見送ってくれました。

元々、マサイの人たちに手を振って見送るとゆう習慣はなかったそうですが、私達のような外部の人がそうするもんだからまず子どもたちがまねして手を振るようになったそうです。

その可愛い子どもたちが、遠く離れてもみんなで手を振って見送ってくれました。

元々、マサイの人たちに手を振って見送るとゆう習慣はなかったそうですが、私達のような外部の人がそうするもんだからまず子どもたちがまねして手を振るようになったそうです。

1-12-12・1 村の学校

学校が見えてきました。

この学校はみんながお金を出し合って創立した学校だそうです。

敷地面積、グラウンドや各種建物などが施設基準を満たして建てられていれば、教員は国の方で派遣してくれるのだそうです。

この学校には一人の教師が派遣されていました。

その他に、子どもの人数が多いので村の住人の中で高等教育を受けている人が携わっていました。

3000リットルの天水タンク、ブロック壁、空色の屋根。

今日目にしてきた建物から見るとずいぶん近代的な感じがします。

とは言っても、建物天井に屋根裏はなく一枚板のまま。黒板はコンクリートの壁を少し肉厚に盛り上げて黒い塗料を塗っただけ。

この学校はみんながお金を出し合って創立した学校だそうです。

敷地面積、グラウンドや各種建物などが施設基準を満たして建てられていれば、教員は国の方で派遣してくれるのだそうです。

この学校には一人の教師が派遣されていました。

その他に、子どもの人数が多いので村の住人の中で高等教育を受けている人が携わっていました。

3000リットルの天水タンク、ブロック壁、空色の屋根。

今日目にしてきた建物から見るとずいぶん近代的な感じがします。

とは言っても、建物天井に屋根裏はなく一枚板のまま。黒板はコンクリートの壁を少し肉厚に盛り上げて黒い塗料を塗っただけ。

(沖縄の基地)負担軽減には(沖縄の)辺野古への移設必要 なにこれ?

負担軽減には辺野古への移設必要

普天間からのアメリカ軍基地移転でのこのたび(2010・12・18報道)の菅首相発言は矛盾発言の何物でもありませんね。

在留米軍の基地負担をほんのわずかでも減らしてくれとゆう願い、沖縄の人たちの、もう長年にわたる想いと運動。それに対する首相発言が「負担を減らす為には(同じ沖縄の中で)辺野古への移設が必要」。

なんなのこれ。

ぜんぜん軽減になってないじゃないの。

これまでの年月、関心の高まりから言って、そしてこのたびの言動で“辺野古”の問題はすでに象徴になりましたね。

辺野古へ移設するしないではなく、政府・日本が本当に沖縄の基地負担軽減をするのかどうか、平和のために行動するのかどうかの象徴になりましたね。

普天間からのアメリカ軍基地移転でのこのたび(2010・12・18報道)の菅首相発言は矛盾発言の何物でもありませんね。

在留米軍の基地負担をほんのわずかでも減らしてくれとゆう願い、沖縄の人たちの、もう長年にわたる想いと運動。それに対する首相発言が「負担を減らす為には(同じ沖縄の中で)辺野古への移設が必要」。

なんなのこれ。

ぜんぜん軽減になってないじゃないの。

これまでの年月、関心の高まりから言って、そしてこのたびの言動で“辺野古”の問題はすでに象徴になりましたね。

辺野古へ移設するしないではなく、政府・日本が本当に沖縄の基地負担軽減をするのかどうか、平和のために行動するのかどうかの象徴になりましたね。

神の証人(証)、神・真理を喜ぶ(真喜)、これこそが真理である神の言葉(真言)

その後も目にする度に あるじゃない!!と思っていましたが、このところ立て続けに

“真言” とゆう名前、文字を目にしています。読みは まこと。

(神の)本当の、真言の言葉、真理・真実の言葉とゆう意味です。

良い言葉・名前だとずっと思っています。

ところが、この聖書からインスピレーションを得ての名前、直接には字をみて、

H牧師が「しんごん(真言宗の)ですか」と一言言ったものだから、もう止まらない。

元々好と思っていなかった母親が、我が意を得たり、100万の援軍を得たと、反対をしてきた。

いくら説明をしてもわかってもらえない。双方が思いを持ってのことではあるけれどこんなにも聞いてもらえないとは。

確かに真言(宗)の漢字と同じではあるけれど。

いつまでも届け出をしないでいるわけにはいかないので、双方が妥協をした形で、平仮名で“まこと”と書くことにした。

私にとってはあくまでも“真言”だし、本人にもどこからとった名前なのか。どのように考えて、どのような思いで付けた名前なのかは折々に話してきてはいますが。

神の証人であり(証)、神・真理を喜ぶ(真喜)、これこそが真理である神の言葉(真言)として、

神の子として。

“真言” とゆう名前、文字を目にしています。読みは まこと。

(神の)本当の、真言の言葉、真理・真実の言葉とゆう意味です。

良い言葉・名前だとずっと思っています。

ところが、この聖書からインスピレーションを得ての名前、直接には字をみて、

H牧師が「しんごん(真言宗の)ですか」と一言言ったものだから、もう止まらない。

元々好と思っていなかった母親が、我が意を得たり、100万の援軍を得たと、反対をしてきた。

いくら説明をしてもわかってもらえない。双方が思いを持ってのことではあるけれどこんなにも聞いてもらえないとは。

確かに真言(宗)の漢字と同じではあるけれど。

いつまでも届け出をしないでいるわけにはいかないので、双方が妥協をした形で、平仮名で“まこと”と書くことにした。

私にとってはあくまでも“真言”だし、本人にもどこからとった名前なのか。どのように考えて、どのような思いで付けた名前なのかは折々に話してきてはいますが。

神の証人であり(証)、神・真理を喜ぶ(真喜)、これこそが真理である神の言葉(真言)として、

神の子として。

1-12-11・2

今回のマラ県滞在では3カ所集落を訪れました。

一つ目は1-12-11・1 の今は住む人のいない集落。

二つ目はNガイドの家も含めて材質などもずいぶん今風の家々の集落。

三つ目が、ママさん達が歌と踊りを披露してくれたこの集落。

この集落の家々は伝統的な、イメージどおりの家。

集落は、広場を中心にサークル状に泥と牛糞で壁を塗り固めたかわいいサイズの家が並んでいました。

屋根や壁の崩れた廃屋があったりしたので、ここも住んでいないのかなと思ったのですが。

「ここはいいですよ」と中を見せてもらった家の竈に火の気があったし、藁様の草がしかれたおそらく寝床だろうところに掛け物なのか布が広げられていたし、出入り口脇の壁に女性が寄りかかっていました。この家に住んでいる人なのかと思い、挨拶を交わしました。

ほかにも何軒か煙の上がっている家々がありました。

いま私たちを歓待してくれたような時に使う家々なのか、それとも日常に住んでいるのか、人毎によるのか。

学校に通う子供達の人数からいってNガイドの家のすぐ近くの集落の子ども達だけでないのは容易に想像できるましたが、このエナイボルク村の人数とか広がりはどうなっているのでしょうか。

いろいろ楽しく考えています。

一つ目は1-12-11・1 の今は住む人のいない集落。

二つ目はNガイドの家も含めて材質などもずいぶん今風の家々の集落。

三つ目が、ママさん達が歌と踊りを披露してくれたこの集落。

この集落の家々は伝統的な、イメージどおりの家。

集落は、広場を中心にサークル状に泥と牛糞で壁を塗り固めたかわいいサイズの家が並んでいました。

屋根や壁の崩れた廃屋があったりしたので、ここも住んでいないのかなと思ったのですが。

「ここはいいですよ」と中を見せてもらった家の竈に火の気があったし、藁様の草がしかれたおそらく寝床だろうところに掛け物なのか布が広げられていたし、出入り口脇の壁に女性が寄りかかっていました。この家に住んでいる人なのかと思い、挨拶を交わしました。

ほかにも何軒か煙の上がっている家々がありました。

いま私たちを歓待してくれたような時に使う家々なのか、それとも日常に住んでいるのか、人毎によるのか。

学校に通う子供達の人数からいってNガイドの家のすぐ近くの集落の子ども達だけでないのは容易に想像できるましたが、このエナイボルク村の人数とか広がりはどうなっているのでしょうか。

いろいろ楽しく考えています。

1-12-11・1 今は住む人もいない集落

今は住む人もいない古い集落の脇を抜ける。

この集落、昨年の夏くらいまで実際に人が住んでいたらしいが今は無人。屋根が崩れた家もある。骨組みだけの家もあった。

なぜこの集落は無人なのか。

必ずとゆうわけではなくその時にもよるようだけれど。

一つの場所で家を治しながらずっと暮らすとゆうより。必要に応じて、集落単位で別の場所に移り住むとゆうことの方が普通なのだそうだ。

この集落、昨年の夏くらいまで実際に人が住んでいたらしいが今は無人。屋根が崩れた家もある。骨組みだけの家もあった。

なぜこの集落は無人なのか。

必ずとゆうわけではなくその時にもよるようだけれど。

一つの場所で家を治しながらずっと暮らすとゆうより。必要に応じて、集落単位で別の場所に移り住むとゆうことの方が普通なのだそうだ。

2010年12月13日月曜日

1-12-10 動物の便いろいろ

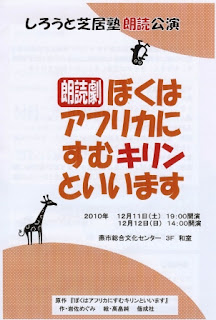

しろうと芝居塾 朗読公演 2010・12・12

しろうと芝居塾の公演(2010・12・12)に行ってきました。

今回は “ぼくはアフリカにすむキリンといいます” と言う朗読劇でした。

私自身のが次の土曜に迫っている、とゆうのが少し気になったものの。

前回公演で気になったことがありながら、この劇団のホームページに、私のブログに、感じたことを書こうと思いながら書きそびれていたのが頭にあって、今公演はどうかと思ったのです。

相対的には、今回の方がよかったと思います。

前回の時は、前を向いて、観客の方を向いて台詞をちゃんと言っている・・・ でもその台詞を言ってる役・俳優たちの関係、やりとりが見えてこなかったんですよね。

“観客の方にお尻を向けるな”とゆう言葉は確かにあります。でも私は、その台詞やその時演じている俳優同志・役の関係、演出によっては後ろを向くだって有りだと思うんです。

この劇団について二つほど。

“しろうと”とゆう名前はずした方がいいように思います。

「いや、まだ本当に“しろうと”ですから。」

と言うかもしれないけど。

規模はもっと大きいものも有れば、小さいものもある、さまざま。

みんな仕事や子育てなど家庭のことをこなしながら。演劇・劇団・演劇活動が生活の中心ではないかもしれない。どれくらい生活をかけているか、厳しさはほかの劇団員・劇団に比べれば違うかもしれないけど。

だけど、だから悪い、だめとは言えないと思います。

その時々で、関わる人の入れ替わり、変化はあるものの、基本的に中心メンバーは変わらず、なによりこれまで継続してきたんですから。

二つ目は“習作公演”

習作公演とゆう言い方、言葉はそろそろはずした方がいいのではないでしょうか。

もう何年もやってきたんだし、続いている。

“習作”や“しろうと”とゆう言葉をはずすことで次へ進めるんじゃないかと思うのです。はずす とゆうことでがんばった方がいいのでと思うのです。

今回は “ぼくはアフリカにすむキリンといいます” と言う朗読劇でした。

私自身のが次の土曜に迫っている、とゆうのが少し気になったものの。

前回公演で気になったことがありながら、この劇団のホームページに、私のブログに、感じたことを書こうと思いながら書きそびれていたのが頭にあって、今公演はどうかと思ったのです。

相対的には、今回の方がよかったと思います。

前回の時は、前を向いて、観客の方を向いて台詞をちゃんと言っている・・・ でもその台詞を言ってる役・俳優たちの関係、やりとりが見えてこなかったんですよね。

“観客の方にお尻を向けるな”とゆう言葉は確かにあります。でも私は、その台詞やその時演じている俳優同志・役の関係、演出によっては後ろを向くだって有りだと思うんです。

この劇団について二つほど。

“しろうと”とゆう名前はずした方がいいように思います。

「いや、まだ本当に“しろうと”ですから。」

と言うかもしれないけど。

規模はもっと大きいものも有れば、小さいものもある、さまざま。

みんな仕事や子育てなど家庭のことをこなしながら。演劇・劇団・演劇活動が生活の中心ではないかもしれない。どれくらい生活をかけているか、厳しさはほかの劇団員・劇団に比べれば違うかもしれないけど。

だけど、だから悪い、だめとは言えないと思います。

その時々で、関わる人の入れ替わり、変化はあるものの、基本的に中心メンバーは変わらず、なによりこれまで継続してきたんですから。

二つ目は“習作公演”

習作公演とゆう言い方、言葉はそろそろはずした方がいいのではないでしょうか。

もう何年もやってきたんだし、続いている。

“習作”や“しろうと”とゆう言葉をはずすことで次へ進めるんじゃないかと思うのです。はずす とゆうことでがんばった方がいいのでと思うのです。

2010年12月12日日曜日

装備シリーズ トラベルウォッチ

飛行機に乗り遅れたら大変困ったことになるので今回はこのトラベルウォッチを持っていきました。

本来なら、途中のドバイでは7時間ケニアでは6時間日本の時間より遅らせなければならないんだけど、普段そんな機能を使うことがなかったものだから変え方がわからない。まッ読み変えればいいか、とそのままで通しました。

ちなみに、この時計には寒暖計がついていて、思いつくとは見ていました。

赤道を越えて(!!)いるので日本の1月とは違います。でも30度を超えることはありませんでした。

アフリカとは言っても、ナイロビは標高が高いからでしょうね。

話では、海に面したケニア第2の都市モンバサは気温も高いし蒸し蒸しと湿度も高いそうですが。

“汗”は、日差しのせいか緊張のせいか、キベラ地区訪問の時に、暑いと感じたしザックを担いでいた背中にかいただけでしたね。

本来なら、途中のドバイでは7時間ケニアでは6時間日本の時間より遅らせなければならないんだけど、普段そんな機能を使うことがなかったものだから変え方がわからない。まッ読み変えればいいか、とそのままで通しました。

ちなみに、この時計には寒暖計がついていて、思いつくとは見ていました。

赤道を越えて(!!)いるので日本の1月とは違います。でも30度を超えることはありませんでした。

アフリカとは言っても、ナイロビは標高が高いからでしょうね。

話では、海に面したケニア第2の都市モンバサは気温も高いし蒸し蒸しと湿度も高いそうですが。

“汗”は、日差しのせいか緊張のせいか、キベラ地区訪問の時に、暑いと感じたしザックを担いでいた背中にかいただけでしたね。

2010年12月11日土曜日

1-12-9 マサイキリン

もとより、あちらとこちらを隔てるゲートなどは、人を乗せた車の通る道だけ。それ以外は、フェンスが張られているわけでもなく、タンザニアとの国境でさえも、動物たちは季節や自分の都合で自由に行ったり来たりしているのだそうです。(マサイマラ国立保護区は、タンザニアに入ると有名なセレンゲティ国立公園と名前が変わります。)

で、このあたりにも来る、とゆうわけです。

私も、少し色合いが違うように思って見ていたんですが、今目の前にいるキリンは“マサイ・キリン”と言うのだそうです。

普段日本の動物園で目にするのは“アミメ・キリン”と言うのだそうです。

なるほど、確かに違う。

この色合い、歳がいくとだんだん濃くなっていくのだそうです。

で、このあたりにも来る、とゆうわけです。

私も、少し色合いが違うように思って見ていたんですが、今目の前にいるキリンは“マサイ・キリン”と言うのだそうです。

普段日本の動物園で目にするのは“アミメ・キリン”と言うのだそうです。

なるほど、確かに違う。

この色合い、歳がいくとだんだん濃くなっていくのだそうです。

1-12-8 こんな近くにキリンが! これも雨の影響

「静かに!」 と。

向こうの木々の合間にキリンの頭が。

こんな近いところに!

と思うがディグデイグもいるしウォーターバックなんかもいるところだし、なにより確かに今目の前にいるんだから。

なんでも、雨がたくさん降ったせいで(おかげで)マラ保護区内の草が伸びて、草食動物にとっては食料の心配もなくなったし身を隠しやすくなったんだけど、それは同じに肉食動物もその草に隠れておそってくるとゆうことでもあるので、その危険から身を守るため、いろんな動物がこのあたりまで来ているのだそうです。

向こうの木々の合間にキリンの頭が。

こんな近いところに!

と思うがディグデイグもいるしウォーターバックなんかもいるところだし、なにより確かに今目の前にいるんだから。

なんでも、雨がたくさん降ったせいで(おかげで)マラ保護区内の草が伸びて、草食動物にとっては食料の心配もなくなったし身を隠しやすくなったんだけど、それは同じに肉食動物もその草に隠れておそってくるとゆうことでもあるので、その危険から身を守るため、いろんな動物がこのあたりまで来ているのだそうです。

2010年12月8日水曜日

1-12-7・2 ウォーキング中に見かけた花々+1

2010年12月7日火曜日

2010年12月5日日曜日

1-12-6 像のすごい力

地盤が崩れるような崖でも何でもないところで、きれいな模様の根をさらした大木が横たわっていました。

昨年の大干ばつの時、水気を求めて像が倒した木だそうです。

すごい力、すごい干ばつだったんだと改めて感じます。

昨年の大干ばつの時、水気を求めて像が倒した木だそうです。

すごい力、すごい干ばつだったんだと改めて感じます。

1-12-5 野にある宝物 木の葉や実

この葉っぱは用便の後でお尻を拭くときに使います。

表面は一面短い毛に覆われた状態になっていて、一枚ですべて事足りるかどうかはその時々かもしれませんが、肌触りは暖かく柔らかで用途としては十分足りると感じました。

これはヤスリ代わりになる葉っぱです。ジャクソンさんがためしに弓の表面を数回こすりましたが充分やすりの働きをしていました。やすりの番手としては目の細かいものにあたりますね。こすったところは触ったら、つるつるしていました。

これはヤスリ代わりになる葉っぱです。ジャクソンさんがためしに弓の表面を数回こすりましたが充分やすりの働きをしていました。やすりの番手としては目の細かいものにあたりますね。こすったところは触ったら、つるつるしていました。 これは歯ブラシの木(腰の刀=サバイバルナイフサイズで、枝をちょうど良い長さに切り。先の方の皮をはぎ、奥歯で噛みしめて少しボサボサにしたもので、こそげるような感じで歯を磨く。軽いエグミがあって唾液がどんどんでてくる。)。

これは歯ブラシの木(腰の刀=サバイバルナイフサイズで、枝をちょうど良い長さに切り。先の方の皮をはぎ、奥歯で噛みしめて少しボサボサにしたもので、こそげるような感じで歯を磨く。軽いエグミがあって唾液がどんどんでてくる。)。 これはマサイの戦士が好む匂いの木。ミント系や柑橘系とは違います、抜けるような匂いではありません。香りが留まる感じ。甘いだけではありませんが、甘みを感じるけっこう扱くのある香り。白檀みたいなイメージでしょうか。“実”?の周りにはボサボサした毛が付いています。

これはマサイの戦士が好む匂いの木。ミント系や柑橘系とは違います、抜けるような匂いではありません。香りが留まる感じ。甘いだけではありませんが、甘みを感じるけっこう扱くのある香り。白檀みたいなイメージでしょうか。“実”?の周りにはボサボサした毛が付いています。 確かに子どものおやつにはなる。甘みを吸うようにして味わい、種だけ口から出す。こうして種がばらまかれるとゆうわけか。

2010年12月4日土曜日

1-12-4 サバンナの風景

岩と岩とをヒョイヒョイ飛びながら川をぬけ、スロープを少し登る。背の高い木が全くないわけではないが、ほとんどが中低木。

それがかたまっていたり、ポツッと独立して立っていたり。

これがサバンナの形態なんだろうか。

右の方はずうっと下っている。

少し霞がかった対岸に、放牧されている牛たちと、赤系のカラフルなシュカを身にまとったマサイの人が見える。

私たちは左側へ登っていく。

登録:

コメント (Atom)