時間をかければいいとゆうものでもないが、今、韓国平和の旅のパンフを手にしてみると、改めて、限られた時間でよくこの内容を、と思う。

高速道路網が張り巡らされ、専用車両が準備されていたとゆうことが大きいに他ならないけれど、参加者の、行きたいという強い思いが、スケジュールを遂行させたのだと思う。参加者の顔ぶれを見ると、肉体的には決して楽な内容ではなかったと思けれど。

今回すごく印象に残る言葉を耳にした。それはユガンスン烈士の生家に行った時だった。3・1独立宣言/万歳行進が、3月1日の正午“全国一斉に立ち上がった”運動だったということ。この 全国で一斉に と結う言葉が強く心に残った。 先ほどは高速道路網のことをあげたけれど、今のような情報伝達手段がない時代にだ。

この3・1独立宣言は、文字通り3月1日(1919年)にみんなが一斉に立ち上がった運動。伏線として三次にわたった日朝協約、宮殿に押し入っての皇后暗殺、併合があったとはいえ、直接的には2月8日の東京YMCA会館で発せられた独立宣言書(2・8宣言)以降の準備になったわけだから。実質一月もない期間に準備されたというわけだ。

機械印刷もおこなわれたということだが、手作りのチラシも多く作られたとのこと。韓国・朝鮮の人たちの、伝えよう聴こうとゆう気持ちがなした業だと思う。

写真はユガンスン烈士生家で写した一枚。手作業でチラシを作っているところを再現したもの。

今回のたびでは、何処何処を回りました、とゆうこと以上に、韓国の人たちの思いを,訪問先で、学芸員やガイドさんの「正直何処まで話していいのか悩みました」とゆう声で感じることができたのがとても意義深いことでした。

2010年9月27日月曜日

2010年9月25日土曜日

1-11-3 登って降りて 峠道

いよいよマサイマラ目指して出発。

車中、数日前に降った雨で、当初予定の道路の状態が悪いので、別の道を行くという説明を受ける。

まずは登り坂。私たちを乗せたサファリカー!は元気のいいエンジン音を響かせながら登っていきます。

街へはいったのか、いったん途切れていた両側の店と人ごみ、マタトゥのひしめく道を抜け、今度は下り始めた。

ここはちょうど、日本の峠みたいな印象。

車中、数日前に降った雨で、当初予定の道路の状態が悪いので、別の道を行くという説明を受ける。

まずは登り坂。私たちを乗せたサファリカー!は元気のいいエンジン音を響かせながら登っていきます。

街へはいったのか、いったん途切れていた両側の店と人ごみ、マタトゥのひしめく道を抜け、今度は下り始めた。

ここはちょうど、日本の峠みたいな印象。

1-10 チャイナ ケニア のアーチ

空港を出てまもなくの所にある“チャイナ ケニア”のアーチです。1-9-10 で触れているものです。

一枚目の写真ではあまり大きく感じないかもしれませんね。比較できるような大型トラックでも一緒に写っていればよかったのでしょうが、二日目にサイデアフラハに向かう車中からとっさに写したものなのでご容赦を。

二枚目の写真で、ワゴン車は片側4斜線の道路を疾走しているのがわかるでしょうか。アーチはこの上をまたいで立っているのです。如何に大きいものか思い浮かべてください。

それが、間に広い緩衝地帯を挟んで行きと帰りの両方の車線に立っているのです。

一枚目の写真ではあまり大きく感じないかもしれませんね。比較できるような大型トラックでも一緒に写っていればよかったのでしょうが、二日目にサイデアフラハに向かう車中からとっさに写したものなのでご容赦を。

二枚目の写真で、ワゴン車は片側4斜線の道路を疾走しているのがわかるでしょうか。アーチはこの上をまたいで立っているのです。如何に大きいものか思い浮かべてください。

それが、間に広い緩衝地帯を挟んで行きと帰りの両方の車線に立っているのです。

2010年9月23日木曜日

ワトト・チルドレンズ・クワイア コンサート

東ではあるけれどアフリカの音楽で、ちょうど夏前にお隣のルワンダのグループのコンサートも聴きに行っていたので。

2000人入る会場がいっぱい。かかわっている人の話では「あまり反響がなくて心配です」との事だったのですがこのすごい人出。同じTシャツを身にまとったいろんな世代の人もすごく大勢。ホワイエでは地元ゴスペルグループのミニコンサートの周りに人だかりが。

とにかく、大成功でほっとする。

さてコンサート。

一曲目、出だしを聴いて、なんだこれ!。2曲目3曲目を聴いて確信。

これはだめだ。一生懸命なのはわかるし、初々しくてそれはそれでいいのかもしれないけど、これで世界を回ってるのぉ~、て感じ。

ところが聴衆の乗りがすごい。今度は別の意味で「これはいったい何なんだ!」

かかわっている人、その周りの人たちの、今まで準備に苦労してやっとここまで来た、というその思いが一気に爆発している感じ。

この感じが伝わってきて、私までなにやら感情が高ぶってしまいました。

その後も、チラシやパンフでユース・メンバーもいることが書いてあったのでそちらに期待して待っていたんだけど、音楽的には最後まで満足するようなものは聴けませんでした。

でもラストのほうでわかりましたよ。

開演前も舞台のスクリーンにいろいろ映し出されていて、これは“WATOTO”を紹介してくれているんだな、と思ってみていました。でもコンサートの終わりに映し出されたのは“ミッション”とミッションを感じ行動している人のメッセージ。

紹介されている 話し 映像 子どもたちのメッセージも、ある意味確信をもち使命を感じているものばかり。これはこれで素晴らしいことなんだけど、迷いが無さすぎるというかすごすぎるというか。ちょっとね。

この考え方、グループのやっていることはそれはそれで立派なことをやっていると充分わかりました。でも他の考え方、やり方をどう見ているのか、というようなことが少し気になりました。

でも、これは伝道集会なんだと取ればすべて腑に落ちます。

コンサートが主なんではなくて、このメッセージ、そしてこの行いを伝えることが主なんだと。

だとすれば、このグループのレベルでも、観衆がこんなに熱気に包まれるということを考えれば充分に働きをなしているんだと。

逃したタイミング

かわいい娘が「会ってもらいたい人がいる」と連れてきた男性は父親から見てもしっかりした男性だった。父親は返事をためらいながら席を立ち、玄関に行って娘の連れてきた男性の靴を踏んづけてやった。

というような話しを昔耳にして、いつか私もそうしようとずっと心に決めていました。

が、突然の「入籍しました」メール。すべてが泡と消えてしまいました。

ま、実際のところ、いざそのような場面になったらどうしていたか。

そう思うと、私の知らないところで事がすべて進んでいたのは感謝すべきなのかもしれませんが。

でも、ブランデーの封を切るタイミングを逸したなぁー。

このブランディー。25年前にスペイン・フランス、当時はまだあった東ドイツの医療機関や自治体視察の時購入した物。

そのころはまだ、洋酒の税金も高くて、海外旅行に行く人はみな一人3本までと決められた免税枠を精一杯使い。その上たとえ3本以上になったとしても、日本では売っていない物だったり、お土産用にと、税金を払ってでもまだ安いと考えて、帰りの荷物で重たい目をしてでも買ったものでした。

私もその時、おみやげ用、ついでに自分用にと何本か買いました。

そのブランディー、日頃口にできない高級品、と、大事に大事にしていましたが、流石に飲みあげてしまいました。

でもこのブランディーだけは!といまだに封を切らずにとっておいた一本があるのです。それは、子どもの結婚式の時、集まってくれた人と共に挙げる祝杯用にと奮発して買ったバカラのブランディー。

ここまで取っておいたのに今更一人で封を切るわけにもと思いますし、完全に封を切るタイミングを逃してしまいましたね。

というような話しを昔耳にして、いつか私もそうしようとずっと心に決めていました。

が、突然の「入籍しました」メール。すべてが泡と消えてしまいました。

ま、実際のところ、いざそのような場面になったらどうしていたか。

そう思うと、私の知らないところで事がすべて進んでいたのは感謝すべきなのかもしれませんが。

でも、ブランデーの封を切るタイミングを逸したなぁー。

このブランディー。25年前にスペイン・フランス、当時はまだあった東ドイツの医療機関や自治体視察の時購入した物。

そのころはまだ、洋酒の税金も高くて、海外旅行に行く人はみな一人3本までと決められた免税枠を精一杯使い。その上たとえ3本以上になったとしても、日本では売っていない物だったり、お土産用にと、税金を払ってでもまだ安いと考えて、帰りの荷物で重たい目をしてでも買ったものでした。

私もその時、おみやげ用、ついでに自分用にと何本か買いました。

そのブランディー、日頃口にできない高級品、と、大事に大事にしていましたが、流石に飲みあげてしまいました。

でもこのブランディーだけは!といまだに封を切らずにとっておいた一本があるのです。それは、子どもの結婚式の時、集まってくれた人と共に挙げる祝杯用にと奮発して買ったバカラのブランディー。

ここまで取っておいたのに今更一人で封を切るわけにもと思いますし、完全に封を切るタイミングを逃してしまいましたね。

1-11-2 ジャシー前の道路

出発までのほんの短い時間でしたが、ジャシー前を行き交う人や車と近辺を見ることができました。

歩いている人達は、スーツ姿の「ホワイトカラーかな?!」と思う人もいましたけれど、多いのは少しラフな感じの服装の人。一人だったり、二三人で一緒に歩いていたり。

自転車も、短い時間のわりにはけっこう見かけました。

自転車。これまでも目にはしましたが、坂の多いナイロビというせいもあるのか、こんなに頻度としては高くありませんでした。

オートバイも何台か。

あと、日本で言えばライトエースクラスなのにボディに黄色いラインが入っていなかったので(マタトゥで小型の物はボディに黄色いラインを入れるという決まりがある)個人の自家用車なのか、お店・会社の従業員を送迎しているのかワゴン車も時々。

だけどそれ以上に多かったのが、ベンツやボルボ。それからカローラクラスの乗用車。大通りから入ったこの辺りでこんなに目にするとは、ちょっと印象が違いました。

建物。ジャシーの向かいは、門とゲートキーパー付きのフラットタイプの集合住宅みたいでした。ここには、もしかしたらタクシーかもしれないけど、子どもを送迎するカローラも出入りしていました。

その左隣は、まだ新しそうな4階建てのアパート。

この辺り、“最高級”とゆうわけではないけれど、それなりの住宅街なのでしょうか。

2010年9月21日火曜日

1-9 この広さ奥行きになれないせいか、妙な感覚

空港ビルを出た所でジョモ・ケニアッタ空港の建物を写しておきたかったがチャンスがなかった。何となくどこかで見られているような気がして。

ムガネさんの運転で空港を後にした。

道は広い。景色にすごく奥行きがある感じ、空も高い。だから日本では目にしないような大型のトラクタートレイラーさえも何か縮尺を掛けたような感じ。周りと比較して大きい小さいが決められない妙な感覚になる。

1-11-1 ジャシー出発の朝

|

| ジャシー男子寮側出入り口 |

ジャシーでは都合4食ごちそうになったけれど、食卓に並んでいる品々の出所を見ても、ジャシー校長の苦労話を聞いても、ケニアの人の農作物に対する感覚は日本人とは違っているようだと感じる。どちらかというと、お隣のタンザニアの方が近いのかな。

昨夜から同宿している、JICAの青年海外協力隊の人達が入れ替わりで朝食にやってくる。

昨夜は、夕食前に少し話す機会があったとはゆうものの、私が夕食そしてフィリーさんとの交流を終え男子寮側に帰ってきた時にはみんなはもう寝室に入っていて。今朝は私の方が先に男子寮を出たので、すれ違いすれ違いという感じであまりたくさんは話していません。

ただ、今こうして何人かの人と話したり、食堂に向かう人を目で追ってみても、知識・技術は教えるに足る物を十分に持っているのでしょうが、みな若く、線が細いというか、言い方を変えれば幼いという感じさえするくらいで、がんばってほしいと思うと同時に少し心配になる。

任地での2年間のあとが保証されているわけではない中で、勇気ある選択をした、ある意味 純 なこの若者たちが大過無く過ごすことを神に祈ります。

何人かがめざとくNガイドを見つけて「テレビに出ていた人ですよね!?」と声をかけてくる。

番組がどうゆう内容だったのかはうかがい知らないが、Nガイド曰く「意図した物とは違った形で報道されたので、もうテレビには出ない!」とのこと。

2010年9月20日月曜日

2010年版 三潟水抜き物語 これから行って来まーす

1-10-14 フィリーさん

今日の日程を終え、ジャシーに戻ってきました。

今夜はフイリーさんが一緒。

今日はサイデァフラハとニューライフホームの2カ所を訪問しました。今、高揚状態。

でもこれは、長い間準備をして、とうとう到達した今日だったので当然かもしれません。

さてフィリーさん。声の感じ、第一印象は、低くて太くて落ち着いた感じ。でも良く聴くと、喉の奥の方に少し高い音も混ざっています。

顔立ちは、ホリが深くて、肌の色合いも少し濃い。

食事をしながらいろいろ話し合いました。

目が悪くなったのは、9歳のときに野球の球が当たったのが原因だったこと。

その後、縁あって選抜され、日本の平塚の鍼灸を学ぶ学校で3年間学んで資格を取ったこと。ちなみに、ケニアの鍼灸師第一号だそうです。

ただ、当時のケニアでは、鍼灸師が施術するという事が認められていなくて、マッサージだけをしていたそうです。

それで、Nガイドさんたちが、ちゃんと日本で学び資格を取ったんだからと申し入れ・運動をし、今にいたっているそうです。

2010年9月19日日曜日

帰ってきました。 韓国平和のたび。

帰ってきました。 家に着いたのは、金曜の夜10時少し前。

気持ちの高ぶりは感じるものの、疲れそのものは思いのほかありません。

何せ今回のフライトは1時間45分(行きは1時間55分)という短い時間。2時間かからないんですよ、これは近い。(だからこそ“近くて遠い国”という言葉があるんでしょう)

ただの観光旅行はしたくありませんでした。だから今回の「韓国併合100年 平和のたび」の内容には飛びつきました。チャンスッ!と思ったらさっとつかまないと次はどうなるかわかりませんから。

参加メンバーのこと、内容(歴史・文化)現在の町並み、そして普通の観光コースには選ばれないいささか微妙な訪問先と要望だったので、困惑もさせてしまったけれどいろいろ正直な心情も聞くことができたガイドさんたちのことについては改めて掲載するとして。

郊外、特に農村部の、ハングル文字の看板が写っていなければ日本の風景と言われても何の疑問も感じないだろうこの風景。

日本と同じもの、違うもの。された者とした者と・・・ などについてまとめていきます。

気持ちの高ぶりは感じるものの、疲れそのものは思いのほかありません。

何せ今回のフライトは1時間45分(行きは1時間55分)という短い時間。2時間かからないんですよ、これは近い。(だからこそ“近くて遠い国”という言葉があるんでしょう)

ただの観光旅行はしたくありませんでした。だから今回の「韓国併合100年 平和のたび」の内容には飛びつきました。チャンスッ!と思ったらさっとつかまないと次はどうなるかわかりませんから。

参加メンバーのこと、内容(歴史・文化)現在の町並み、そして普通の観光コースには選ばれないいささか微妙な訪問先と要望だったので、困惑もさせてしまったけれどいろいろ正直な心情も聞くことができたガイドさんたちのことについては改めて掲載するとして。

郊外、特に農村部の、ハングル文字の看板が写っていなければ日本の風景と言われても何の疑問も感じないだろうこの風景。

日本と同じもの、違うもの。された者とした者と・・・ などについてまとめていきます。

2010年9月14日火曜日

ケニアスタディツアー おみやげシリーズ “時空系”

写真の物、なんでしょう?

答えはアフリカンミュージックの時に使っている ベル 。

マゴソスクールの運営資金のために制作・販売しているCD、(仕事を生み出す。自分たちに誇りを持つ意味もあって、ケニアで制作している。)そこで使われている“ベル”なんです。

と言っても、この ベル 元は日本語で言うと 軸受け、つまりボールベアリングの外側の部分なんです。キベラ地区というスラムを貫通している線路脇にぎっしり並んでいるお店(何でも有りというか、これも売り物!という物を並べている)で扱われている品物(!)なんです。

マゴソスクールを訪問した時、すばらしい演奏と歌をプレゼントしてもらいました。(マゴソスクールは特に音楽教育に力を入れていて、昨年の全ケニアの大会で2位になった実力を持つ学校だそうです。)そのあと何かが突然私の頭に舞い降りてきて、音楽の指導をしている教頭先生に「同じ物がほしい」とお願いしてしました。そしたら「すぐには見つからないから、これを持って行って良い」と言われたのです。

ついさっきの歓迎の演奏で、CDで、実際に使われていた物を譲ってもらえるなんて!!

宝物です。

さて、表題の“時空系”。

帰国後アフリカンドラム&ダンスの練習の時、私の発音が悪かったのか 軸受け と言ったら 時空系?!と聞き返されてしまったのです。

でも すごくかっこいいから、今後はこう呼ぼうと思います“時空系”と。

2010年9月13日月曜日

1-10-13 かわいい ラファエラ

訪問手続きの後、パネルを使っての施設の説明、〔施設の沿革については「1-10-12 ニューライフホーム」到着を参考にしてください。ここでは 、・エイズに感染している母親から生まれた赤ちゃんを受け入れていること ・エイズに感染している赤ちゃんを受け入れていること (自分が感染していることを知っている母親は、悲観のあまり遺棄してしまうことがあるそうで、そうゆうケースの赤ちゃんもいるそうです。)・里親 里子の取り組みをしていること、それから、障害を持った赤ちゃんでも受け入れる里親が日本の感覚からすると思いのほかあるということを改めて書き留めておきます。〕館内の見学後、私は乳児クラスのお昼寝前の食事介助をすることになりました。

私が食事介助をすることになったのはラファエラという小さな女の子。

ところがこれがうまくいかない。

スプーンで食事を口に運ぼうとすると、両手でそのスプーンを捕まれてしまってぜんぜん進まない。そのせいでしょう、この人はだめだ!ということですぐに交代させられてしまいました。

どうやっているのかとスタッフを見てみれば、手が出せないように赤ちゃんの腕を介助者が自分の脇に挟んでいる。そうしておいてから、スプーンを赤ちゃんの口にぐいぐいと押し込んでいる。ぜんぜん違う。

食事を終えた赤ちゃんから順に、お昼寝の部屋にだっこされていく間、室内をいろいろ見せてもらうことにしました。

壁に張り出されていたスケジュール表を見てびっくり。

すごく厳格。

私みたいに、何かあるとオロオロなんてのは微塵も感じられない。

私が食事介助をすることになったのはラファエラという小さな女の子。

ところがこれがうまくいかない。

スプーンで食事を口に運ぼうとすると、両手でそのスプーンを捕まれてしまってぜんぜん進まない。そのせいでしょう、この人はだめだ!ということですぐに交代させられてしまいました。

どうやっているのかとスタッフを見てみれば、手が出せないように赤ちゃんの腕を介助者が自分の脇に挟んでいる。そうしておいてから、スプーンを赤ちゃんの口にぐいぐいと押し込んでいる。ぜんぜん違う。

食事を終えた赤ちゃんから順に、お昼寝の部屋にだっこされていく間、室内をいろいろ見せてもらうことにしました。

壁に張り出されていたスケジュール表を見てびっくり。

すごく厳格。

私みたいに、何かあるとオロオロなんてのは微塵も感じられない。

2010年9月12日日曜日

ケニアスタディツアー おみやげ トイレットペーパー

写真は、ナイロビの ン・ゴング・ヒルズ・ホテル のトイレに備え付けられていたトイレットペーパーの包み紙と芯です。

トイレットペーパーそのものは、日本でも今は結構目にするようになった再生紙のものと、色合いはほとんど同じ。使用感は、少し厚めなのかな、硬くはないんだけど存在を主張している感じ。

総体的には、日本の再生紙とほぼ同等かな

トイレットペーパーそのものは、日本でも今は結構目にするようになった再生紙のものと、色合いはほとんど同じ。使用感は、少し厚めなのかな、硬くはないんだけど存在を主張している感じ。

総体的には、日本の再生紙とほぼ同等かな

ケニアスタディツアー おみやげ 歯ブラシの木

写真は“歯ブラシの木(枝)”です。

エナイボルク村で付近(といってもここでもマサイキリンと昨夜の豹の足跡に遭遇)を散策中ジャクソンさんが、腰につけたナタ(私たちがナタといった時思い浮かべるものよりずっと身が薄く軽い物)でバサッと枝を払うような感じで切。その場で、今大きく使った同じナタで、今度は器用に皮をむいて手渡してくれたものです。こうゆう風に使うんだと実演付で。

私も、この若枝の先を少し噛み潰してボサボサにして口に入れ、歯の表面や歯と歯の間を、押すように少し力を入れてこするようにしてみました。

枝は、今幹から切り落とされたばかりでみずみずしく、木質とゆうより繊維質、ほんの少しの酸い味と、少しの苦味を感じました。

うッ苦い! というほどの強い苦味ではないんだけど、この刺激が唾液を出すんですね。物理的にこするだけでなく、唾液が出るというのもいい作用を及ぼしていると思います。

エナイボルク村で付近(といってもここでもマサイキリンと昨夜の豹の足跡に遭遇)を散策中ジャクソンさんが、腰につけたナタ(私たちがナタといった時思い浮かべるものよりずっと身が薄く軽い物)でバサッと枝を払うような感じで切。その場で、今大きく使った同じナタで、今度は器用に皮をむいて手渡してくれたものです。こうゆう風に使うんだと実演付で。

私も、この若枝の先を少し噛み潰してボサボサにして口に入れ、歯の表面や歯と歯の間を、押すように少し力を入れてこするようにしてみました。

枝は、今幹から切り落とされたばかりでみずみずしく、木質とゆうより繊維質、ほんの少しの酸い味と、少しの苦味を感じました。

うッ苦い! というほどの強い苦味ではないんだけど、この刺激が唾液を出すんですね。物理的にこするだけでなく、唾液が出るというのもいい作用を及ぼしていると思います。

2010年9月11日土曜日

ケニアスタディツアー装備 サブカメラ/リコー・カプリオ

サブカメラとして、一番最初に買ったデジタルカメラ リコーのカプリオ を持って行きました。

このカプリオ、性能的には今では考えられない・300万画素・感度設定もそんなに高くできない・手ぶれ補正もない とゆうカメラです。

でも、他の機種が小さく小さく四角くなっていく中で、横長の形はレンズも液晶も干渉しないし持ちやすいし、専用電池の他に単3(アルカリの他にニッケル水素も使用可)が使えるし、なにより手・腕だけでなく額にくっつけてホールドして撮影もできるファインダーのあるのが決め手だったかな。

欲を言えばきりがないけど、今回の旅行、これはこれで足りました。

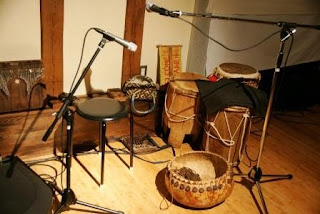

2010・9・4~5 音楽三昧 身体ゾクゾク

「イヨン・ウオン・ノーマ」コンサート「第2回三条音楽祭」、4日5日と二日続けて良かったぁー!

イヨン・ウオン・ノーマ とはギニアのスス語。意味は イエス・ウイ・キャン だそうです。

今回のこのコンサート。ギニアの人4人、セネガルの人1名、のミュージッシャンがすごい演奏・パフォーマンスをしてくれました。

メンバーのうち2人は、以前それぞれのメンバーを引きいての演奏を聴いたことがありました。そのほかの3名も、チラシを見ると、すごい演奏家。

そうゆう人たちが5人そろってなんだからすごいわけです。

普段なかなかお目にかかれない“コラ”“ボロン”“バラフォン”(ギニアタイプ)の演奏をまじかで観 聴くことができました。特にボロン(弦の数が3本ではなく5本のものでした)は珍しいですね。

リズム・ハーモニー・テンポ・メリハリ、すべてがすごかったけど、特に手の動きなんかすごすぎて、自分で太鼓を叩くのがいやになっちゃうくらいでした。

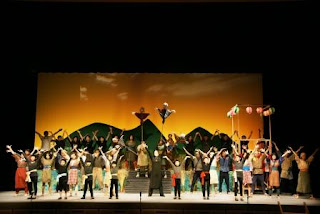

翌5日の「第2回三条音楽祭」、今年は天候にも恵まれて大盛況。

私たちの出番は一番最後の夜7時半から。

日曜の夜だから、どれくらいの人が残るかなと思っていたけど、結構大勢。

オリエンタルダンス(ベリーダンス)やラテン系!?のダンサーの飛び入りも、そこに見ていた人たちもどんどん加わってきてすごい盛り上がり。

演奏の方も、いきなりテンポが変わった時でも乱れることなく演奏が続いて、演奏自体も楽しかったけど、みんなの気持ちが一つになっていると実感できて、身体がゾクゾク来るほど嬉しかった。

サブカメラ ようやく購入 オプティオW90

コンパクト型の防水デジタルカメラを買いました。ペンタックスの オプティオW90

昨年末、年明け早々のケニア行きに合わせて、決めるつもりでお店に行ったんだけど、どうも今一つ決めきれなくて、このたびやっと。

防水タイプにはしたいなと思っていました。昔ニコンのフイルムカメラで防水タイプの“カリブ”が、いろんなシチュエーションで実に便利にさせてもらったので。

防水タイプでは、新聞・雑誌などに載る評判も、お店の人のお薦めも、カタログを見比べた感じでも、オリンパスの μ8000 で決まりかなッと思っていたんですが、実際に手に取った感じが何か決めきれなかったのです。もう一押しが足りないというか。

ボディカラーの、漆というかピアノの黒というか、あの感じは気に入ったんですけどね。

さて今回買ったオプティオw90。

防水型も各メーカーから出てきたので選択肢が増えました。でも店舗にもよるけれど、オリンパス・ソニー・フジ以外はカタログだけということが多いでしょうか。ペンタックスは、カタログすらない店舗がありましたけど。

それが今回有ったんですよ。ペンタックスのオプティオW90の現物が。

この日、実際に手に取ってみるとずいぶん軽いなと感じました。でもμ8010のありがたみがあるくらいずしりと重いのより携帯するには良いし、少しちゃちかなと思ったデザインも、取り方を変えれば、他と違うという主張でもあるような、何より右手でしっかり持ってもレンズを遮らない横長スタイルが実用的だと感じました。小さければ良いとは限らないんですよ。

あと他のメーカー・機種になくて最後の一押しになったのが、レンズの周りに配置された3つのLED照明。

ものを少しでも減らすため、新聞・雑誌の記事を接写することがあるのですが、1㎝から接写できるということ、そのときにこのライトがあるというのは役立つと思いました。

一眼でも接写の時に使うストロボはレンズの周りで光る方式ですからね。

レンズがせり出すタイプでないせいか、あきらめていた立ち上がりもいがいと早く、シャッターのタイムラグも“へー結構速いじゃない”(この場合 短い と言うべきかな)と感じました。

これから使い込んでいくとまたいろいろわかってくるのでしょうけど、まずは及第点というところでしょうか。

2010年9月10日金曜日

1-10-12 ニューライフホーム到着

ニューライフホーム到着。

ここは、イギリス人のご夫婦が始め、その後ミッションの支援を受けて運営している所。

建物も敷地もすごくきれい。近辺の道路も整備されている。

キテンゲラともキテンゲラのサイデアフラハとも、雰囲気からして違う。

敷地内は、ジャシーもそうだったけど、花壇以外はみなカラーのコンクリート(?)で舗装してあって、ちり一つ落ちていない。すべてがきれい。

駐車スペースの車も、私たちの乗っていった車だけが泥だらけ。

街で見かけた、土ぼこりで汚れたままの車なんか一台も止まっていない。

イメージとしての“イギリス”とか“ミッション”という言葉の響きぴったりの印象。

私たちのように、外部の人がつけるエプロンをしている若い女性たちも大勢いました。

なかなか職がないということもあってここに来ているのかもしれないけど、身なりや雰囲気から推測するに、こうやっていても困らない生活環境にいる人達と感じました。

ま、いろいろだわ。

1-10-11 “身をもって感じる”

最後に記念撮影も終え、私たちはムガネさん運転の車に乗り込みました。

みんなは門のところに並んで見送りをしてくれています。

超えようと思えば簡単に超えられるような門と生け垣。

そんな門と生け垣だけど、この門の内側と外側では大きな違いが存在していると身をもって感じます。

今回のスタディツアー、まだ日程的には始まったばかりなのに、私にとってはこの

“身をもって感じる”という実感を持てたということですでに十分に意義のあるケニア訪問になりました。

1-10-10.2 東部アフリカ ケニアの太鼓

みんなからの歓迎の歌のプレゼントの後、場所を外の東屋に移して、改めて交流の一時を持ちました。

一緒に行った二人は、折り紙を折ったりキーホルダーサイズのハーモニカで曲を披露。

私はマゴソスクール用にとっておきたかったので改めて何かとゆうことはしませんでしたが。東と西の違いはあるものの、アフリカの太鼓・音楽をやっているとゆうことを話したら、荒川さんが「ずいぶん使っていないけどありますよ」と言って太鼓を持ってきてくれたので、その太鼓を仲立ちに交流しました。。

その太鼓はほこって革も一部破けていたけれど、何人かの女の子が左手でベーストーンを刻みながら右手に持った棒で胴をリズミカルに叩いてみてくれました。

私も替わって叩いてみたけれど同じように叩けない。どーも右手のリズムがよくわからない。ただ同じ調子に刻んでいるだけでなくて、循環リズムで叩いているらしいのはわかったけれど。

もうちょっとでできそうな感じもするんだけどどこか違う。持って生まれた、民族のリズムなのかもしれない。(私個人の、レベルの問題かもしれませんが)

1-10-10.1 この乗り 日本の乗りとは一味違う

食事とそれに引き続いての質問タイムの後、同じ部屋なんだけどテーブルと椅子をどかしてスペースを作り、何人かが即興で歌い、その後みんなで歓迎の歌を歌ってくれました。

途中からは私たちも加わって大きな輪を作り、手をつないだりその手を上に上げたり前後に振ったり。

楽器をぜんぜん使わないでもこの乗り。日本の乗りとはひと味違う、たいしたものだと感心しました。

2010年9月8日水曜日

1-10-9 幼児婚から逃れてきたヘレン

|

一番背の高い生徒がヘレン |

食事の時、私の左隣にいたのはヘレンという7年生の女の子。

他の子たちとは顔立ちが違うし、背が高い上にすごくスリム。で、歩く時の足の運びがゆったりゆったり。ちょうど、足が細くて長いキリンさんが歩く時みたい。

このヘレン、後で話しを聞けば、幼児婚から逃れてストリートチルドレンになっていたマサイ出身の子でした。

ちなみに、マサイの人と一段と肌の色の濃いルオ族の人は(その特徴で)すぐわかるようです。

後日、マサイマラのエナイボルク村での夜の一時に(何でこの話題になったのか話の前後は忘れてしまいましたが)、失業率が40%と高いケニアで“明日は我が身”とゆうことで、地域・一族で助け合って生きているのに、幼児婚から逃れられたとはいっても、これから先一族の助けを一切受けられないわけだから、どうやって生きていくのだろう。どっちが幸福なんだろう、という話が出ました。

ヘレンの人生において、ほんの一瞬関わっただけの私だけれど、これからの彼女の行く末を考えてしまいました。

2010年9月7日火曜日

1-10-8 このグリーンのは なに !?

ピーター・カルリ園長による食前の祈りの後、私たち一行を含めて28人は食事を始めました。

初めて食べるウガリ。甘みもあってけっこういけるじゃない、と思いました。

ただこれは温かいうちだけのようで、さめると美味しくないそうです。味ももちろん変わるけど、食感も弾力が出て 少し柔らかめのゴム みたいな感じになるようです。

デザートに、果物をのせたお皿が回されてきました。

その中に、プラムを少し大きくしたくらいのサイズで、果肉を厚くつけたまま皮をむいた、元は小判型をしていたのかなと想像できるグリーンのものがありました。

なんなのか聞いたら“マンゴー”とのこと。

日本で見る、黄色や黄に赤味の差した大きな、そして熟したものとはずいぶん印象が違います。味・食感はもちろん、すっぱみが強くて固いものでした。

ただ、この青々としたマンゴーを口にした時うける刺激は、のどの渇きには良いかもしれません。

初めて食べるウガリ。甘みもあってけっこういけるじゃない、と思いました。

ただこれは温かいうちだけのようで、さめると美味しくないそうです。味ももちろん変わるけど、食感も弾力が出て 少し柔らかめのゴム みたいな感じになるようです。

デザートに、果物をのせたお皿が回されてきました。

その中に、プラムを少し大きくしたくらいのサイズで、果肉を厚くつけたまま皮をむいた、元は小判型をしていたのかなと想像できるグリーンのものがありました。

なんなのか聞いたら“マンゴー”とのこと。

日本で見る、黄色や黄に赤味の差した大きな、そして熟したものとはずいぶん印象が違います。味・食感はもちろん、すっぱみが強くて固いものでした。

ただ、この青々としたマンゴーを口にした時うける刺激は、のどの渇きには良いかもしれません。

2010年9月4日土曜日

1-10-7.2 サイデアフラハのお昼 ウガリについて

ウガリ作りを体験させてもらいました。

七輪(炭使用)に掛けた鍋でまずお湯を沸かし、そこに白い種類のトウモロコシの粉を入れ、いっきに こね そして混ぜました。

焦げないように いっき にしないとだめなんですがこれが結構大変でした。トウモロコシの粉がウガリに変わるにつれてこねるしゃもじが重くなってきて、難しくはないんだけど大変でした。脇で見ていてもそうだったんでしょうね、ママさんに笑われてしまいました。

ウガリ作りに平行して、外の かまど(薪使用)では大鍋で、最初ほうれん草かと思ったケールを細かく刻んだ“スクマ”というものとジャガイモをさいころ状に切ったもの、そして豆を炒めていました。(ちなみに、ほうれん草はスクマチと言うのだそうです)

この“ウガリ”、私、ケニアの伝統的な主食だと思っていました。今回のことに先だって少し調べて初めてわかったんですが、実はそうではなくて、植民地になってからのことのようです。

元々は、自給していた いも類だったようですが、このウガリになってからはわざわざお金を出してウガリの材料のトウモロコシの粉を買わなくてはならなくなった。流通のシステムに組み込まれ、口も財布も押さえられてしまったということになるわけです。

七輪(炭使用)に掛けた鍋でまずお湯を沸かし、そこに白い種類のトウモロコシの粉を入れ、いっきに こね そして混ぜました。

焦げないように いっき にしないとだめなんですがこれが結構大変でした。トウモロコシの粉がウガリに変わるにつれてこねるしゃもじが重くなってきて、難しくはないんだけど大変でした。脇で見ていてもそうだったんでしょうね、ママさんに笑われてしまいました。

ウガリ作りに平行して、外の かまど(薪使用)では大鍋で、最初ほうれん草かと思ったケールを細かく刻んだ“スクマ”というものとジャガイモをさいころ状に切ったもの、そして豆を炒めていました。(ちなみに、ほうれん草はスクマチと言うのだそうです)

この“ウガリ”、私、ケニアの伝統的な主食だと思っていました。今回のことに先だって少し調べて初めてわかったんですが、実はそうではなくて、植民地になってからのことのようです。

元々は、自給していた いも類だったようですが、このウガリになってからはわざわざお金を出してウガリの材料のトウモロコシの粉を買わなくてはならなくなった。流通のシステムに組み込まれ、口も財布も押さえられてしまったということになるわけです。

1-10-7.1 喜びとともに作る食事

登録:

コメント (Atom)