いや暑いですねぇ。連日朝のうちから29度。

それを思えば日中の35度前後というのは上がり方がすくないのかもしれない。

だけどひどいですよぉ~

熱のこもった道路の照り返し、時折吹く風も熱風。まさにヒートウェーブ。

夜帰ってまず窓を開けてみるものの、日中の熱のこもっている家・部屋はいっきに汗が吹き出して着ているものがぐっしょり。

家具、布団も温熱・ホットパック状態。

熱気、熱波で深い息ができないくらい。

もう一月。

“意地でも!”とまでは思っていないけれど、暑い暑いと口に出したり書いたりして発散、水分も意識して摂って(エアコンを使わずに)乗り切ろうと思っています。

真昼間・ハイヌーンに運転のように、必要な時は使う勇気も忘れないつもりですが。

てな時に頭に浮かんだのが「息辛さ・生き辛さ」

おじさんギャグで頭に浮かんだ言葉だけど、身体もかたくなり“息もしづらい・息もできない状態”って通ずるところがあるなぁと気づきました。

2012年7月30日月曜日

リラックスしてただ楽しむふうにはまだなれそうにありません

19回を数える今年の穂波の里(特別養護老人ホーム)の納涼会のお手伝いに初めて行ってきました。

穂波の里は縁あってその建設の時から多少なりともかかわり、昨年まで母もお世話になっていたところです。

行事がたくさんあり、強制ではありませんが参加案内が来ます。入って終わりのようなところじゃないんです。

とは言え「神から与えられたものを以て精いっぱいかかわってきたか」と問われると自責の念が起きます。

納涼会は初めてでした。

この辺りは“7月のイベント”に向けての春先からの日々の疲れが出るタイミングなのかぐったり、体調が悪くてどうにも参加できなかったのです。

地理的に離れたところに転勤したことがなにも影響なかったわけではありません。

けれどそれ以上はやはり“不調”のせいかなぁ。

毎日々々がやっとでした。

高齢になった母親を見ていると、一年は一歳年を取るということ以上に意味があるということもよくわかりました。だからどんな催しも、“今日の日はもう来ない”の気持ちで参加しなければもったいない、と思っていました。

一年たてば一歳年を取る。この当たり前のことが年齢によっては意味が違ってくるということ身に染みて理解できました。

一日一日がほんとに掛け替えのない時間ということですよね。なんでもそうだけれど。

だけど何年も何年もすべてがやっとやっとの毎日でした。

今でも、どこかでぐっと休む、メリハリをつけなければ疲労が蓄積されていきます。

でも、今回初めて納涼会のお手伝いができた参加できたということは、それがわかってきて、ここ数年それなりに対処法がわかってきたということでしょうか。

リラックスしてただ楽しむふうにはまだなれそうにありません。

車いすに乗り普段なら動かすこともない腕が手踊りをしている、押している娘さんやお孫さんも嬉しそう。

そんな風にしている自分がどうにも思い描けません。この度もお手伝いを頼まれたから場が持ったようなものだと思っています。

とは言え、悪いなりにだんだん気力・体調が整ってきたということでしょうか。

感謝

2012年7月27日金曜日

個人資格でオリンピック参加 ・ UN のさらなる充実 発展を希う

いよいよロンドンオリンピックが始まります。

オリンピックに関連して、扱いは小さかったけれど先日こんな記事を見つけました。

それは、現在アメリカ合衆国で難民として暮らす南スーダン出身のグオル・マリアル男子マラソン選手が、個人資格でロンドンオリンピックに参加が認められたこと。開会式では、五輪旗の下に行進する。

という記事です。

出身を問うことなく、1スポーツ選手としてIOCの五輪旗の下オリンピックに参加する。

私は不幸ないきさつからとはいえ、特定の国 特定の国の旗ではなく,IOC・五輪旗の下でというのにすごく意味を感じます。

“UN” ユナイテッド ネイション=国際連合。

まだまだ発展させるべき課題はあるでしょうけれど、人類がここまで到達してきたと評価し、守り発展させるべきと思っています。

南アフリカ共和国・アパルトヘイト政策の中の実話をもとにした「遠い夜明け」という1987年の映画があります。

ラスト前、生命の危機から逃れるための家族を乗せた小型飛行機。それを阻止しようとする問い合わせに対して「ここに乗っているのは国連・UNのパスポートを持っている者だ」と答えて危機を乗り切るシーンは私を奮い立たせ、強く印象に残っています。

オリンピックに関連して、扱いは小さかったけれど先日こんな記事を見つけました。

それは、現在アメリカ合衆国で難民として暮らす南スーダン出身のグオル・マリアル男子マラソン選手が、個人資格でロンドンオリンピックに参加が認められたこと。開会式では、五輪旗の下に行進する。

という記事です。

出身を問うことなく、1スポーツ選手としてIOCの五輪旗の下オリンピックに参加する。

私は不幸ないきさつからとはいえ、特定の国 特定の国の旗ではなく,IOC・五輪旗の下でというのにすごく意味を感じます。

“UN” ユナイテッド ネイション=国際連合。

まだまだ発展させるべき課題はあるでしょうけれど、人類がここまで到達してきたと評価し、守り発展させるべきと思っています。

南アフリカ共和国・アパルトヘイト政策の中の実話をもとにした「遠い夜明け」という1987年の映画があります。

ラスト前、生命の危機から逃れるための家族を乗せた小型飛行機。それを阻止しようとする問い合わせに対して「ここに乗っているのは国連・UNのパスポートを持っている者だ」と答えて危機を乗り切るシーンは私を奮い立たせ、強く印象に残っています。

2012年7月24日火曜日

アメリカ合衆国軍はオスプレイでルビコン川を渡ってしまった

「あの時がターニングポイントだったかなぁ」と後々思うことになるのがこの度のアメリカ合衆国軍によるオスプレイの岩国搬入かもしれない。

ある意味ルビコン川を渡ってしまったんじゃないだろうか。

反対をしても、交渉しようとしてもそれ以前、聞く耳を持たない。

この前嘉手納で会っていろいろ話をした沖縄のカメラマン。

「生まれた時から周りに基地があって、そういうものだと思っていた。安保はなくなりませんよ。でも地位協定で変えていかなければだめだね。」と私に話してくれました。

なんで安保反対と言わないのか、と新潟に暮らす私の顔に出てしまったかもしれません。

でも。沖縄に生まれ、基地に囲まれて生活している人の現実はこうなのかもしれない。

取り決め上は通告すれば1年後に自動的に安保はなくなるのかもしれない。

けれど実際に沖縄に暮らす人にとっては、交渉によって日米地位協定を見直していくというのが現実的なことなんだと知らされたやり取りになりました。

だけどこの度のように“交渉”、話し合いができないとなるとどうでしょう。

私には、仲井間知事の「~次は全基地撤廃が要求になる」発言が将来を予測しているように聞こえてきます。

|

| 嘉数高台から望む普天間基地 |

ある意味ルビコン川を渡ってしまったんじゃないだろうか。

反対をしても、交渉しようとしてもそれ以前、聞く耳を持たない。

この前嘉手納で会っていろいろ話をした沖縄のカメラマン。

「生まれた時から周りに基地があって、そういうものだと思っていた。安保はなくなりませんよ。でも地位協定で変えていかなければだめだね。」と私に話してくれました。

なんで安保反対と言わないのか、と新潟に暮らす私の顔に出てしまったかもしれません。

でも。沖縄に生まれ、基地に囲まれて生活している人の現実はこうなのかもしれない。

取り決め上は通告すれば1年後に自動的に安保はなくなるのかもしれない。

けれど実際に沖縄に暮らす人にとっては、交渉によって日米地位協定を見直していくというのが現実的なことなんだと知らされたやり取りになりました。

だけどこの度のように“交渉”、話し合いができないとなるとどうでしょう。

私には、仲井間知事の「~次は全基地撤廃が要求になる」発言が将来を予測しているように聞こえてきます。

2012年7月22日日曜日

(すでに)「日本は、ビキニ水爆実験の時に全土が被曝してしまった。」3/3 原発事故 放射能 正しく恐れる・私たちは微力だけれど無力ではない

これでやっと平和が訪れると思ったのもつかの間、第2次世界大戦の後早々に勃発した紛争。

ビキニ環礁での水爆実験以降も繰り返される“実験”。

それまでの兵器とは比べ物にならないレベルにまで到達してしまった核兵器。

その瞬間の破壊力、そして後々まで残る影響についてはわからないことの方が多かったけれど、とにかくそれ以前の兵器とは違う。

冷戦、そして代理戦争とも言われた地域紛争(世界大戦に対比してのいいかたでしょうか)の中で、その恐ろしい核兵器が、広島 長崎そしてビキニに続いて再び使われるかもしれないという恐れをみんなが感じていました。

そんな世界の状況、社会の状況の中で、マスコミが取り上げたのが。

刹那的に人類にもう未来はない、だから子供は産まない。 特定の人と愛し合い結婚、家庭を作るということは無駄だという考え方。

(実際には核兵器に反対し平和を求める運動も広まっていました。1954年のビキニ水爆実験の後、54年55年に原水禁運動が始まっています。)

片一方で核兵器の威力のことが頭に入ってきて、その一方でこれが新しいスタイルだと吹聴される。

これが新しいのか、かっこいいことなのか。そのファッションも含めて良くも悪くも刷り込まれてしまいました。

そんな希望のない生活は嫌だと思いながらも、なじみきれないところがありながらも惹かれるところもありました。

そのずいぶん後(私の知ったのが後というだけかもしれないけれど)

「もし明日地球が滅びるとしても私は今日リンゴの苗を植える」

という言葉・考え方、生活スタイルを知りました。

一筋の光明が見えたようでした。

まだ問題が解決していなくとも、その過程でも、今日何をなすかがまず大事なんだと気づかされました。

あきらめてはけない。希望を失ってはいけない。

やめたら そこで終わりになるんですよ。

とてもとても多くの人の原発反対の声を大きな音としか聞けない。

多少のばらつきはあるものの、どの調査でも半数以上が原発廃止を支持している。段階的になくすも含めると、圧倒的な総意と言ってもいい声を聴こうとしない・聞く耳を持たない野田首相。

正直、怒り・あきらめ・あきれの感情・愛想を尽かす・無力感を感じます。

今のやり方仕組みの中では変わらない と過激な直接的な手段に走る人がいるのではないかとの心配も頭をもたげます。

これはとても危険なこと。都合よく利用されるだけです。

アラブの春 と同様のソーシャルネットワークを仲立ちとするこれまでと質的に違う集会は毎週何万もの人が集まっています。先日は17万もの人が集まる集会もありました。

この毎週金曜の首相府を包囲するスタイル、集まり方の集会は全国に広まっています。(紫陽花革命という言い方も聞こえてきます)

それでも聞かない・届かない、懲りずに開かれている 最初から結論が決まっているお仕着せの委員会。

完全に崩れてしまった安全神話、いまだに解決しない原発事故その被害。

日本の原発事故を教訓に脱原発を選択した国々もあるというのに、肝心の日本がこの体たらくと情けなくなります。

今の選挙制度の弊害によって、民意が反映されない現状にとうとう我慢が出来なくなって、こんなに多くの人が街頭に出てまで意思表示をしているのに。

「私たちはそんなに無力なのか」とさえ思ってしまいます。

だけど同時に私は、おとなしい(すぎる)日本人がここまで行動を起こしだした! ということにこれからの希望を感じています。

(すでに)「日本は、ビキニ水爆実験の時に全土が被曝してしまった。」 2/3

ところで、今になって(その後今になったから)やっと明らかになったことがたくさんあるのに何で早々の収束宣言だったのでしょうか。

実際、収束宣言は出たけれど、その後を見ていてもどこが収束なんでしょうか。

これまで“安全神話”を説く時によく持ち出されていたのが「自然界にも“自然放射能”があります。それと比較してもこんなに低い数値ですよ」。

これを言われるといつも思ったのが、どちらかではなく、プラスでしょうが! だったけれど、実はその“もともとある自然界の放射能”と言われていたものにはすでにビキニをはじめとする核実験、チエルノブイリ・スリーマイルの人口放射能が含まれていたということだったわけです。

アメリカ合衆国にかかわるからでしょうか。昨年のかなり早い時期に、海洋への放射能汚染の広がりがシュミレーションされています。

それプラス この度、日経新聞(2012・7・1)の ‐ナゾ謎かがく‐ という囲み記事に「放射性物質 なぜ地球めぐる?」という表題で渡辺明・福島大学教授が日本気象学会で発表した「放射性物質がおよそ40日周期で地球を循環している」「高層の大気の流れに乗ったセシウムが地球を巡りつつ今も少しずつ地表に落ちてきている。」「1平方㍍当たりの降下量は昨年末ごろに日量400ベクレルを超えたことがある。1960年代の大気中核実験や86年のチェルノブイリ原発事故後のピーク(月間100ベクレル超)を上回った。」が掲載されていました。

この度報告された、地球規模で拡散する放射能・大気汚染の事実のことは、(すでに)「日本は、ビキニ水爆実験の時に全土が被曝してしまった。」発言を裏付けていますね。

そもそも福島原発から放出される放射能は止まっていません。

最初の爆発的な規模ではないかもしれないけれどいまだに放射能は出続けている。

事故そのものも“収束”していないし、住民の避難生活は続いている …のです!

こんなことばかり知ってしまうと正直重い気持ちになってしまうけれど、これまでにないスタイルの運動が大きく広まっている今の日本に私は決して希望を失ってはいません。

(すでに)「日本は、ビキニ水爆実験の時に全土が被曝してしまった。」1/3 原発事故 放射能 を正しく恐れる

3・1 ビキニデー全体集会・基調報告を聴いていて愕然としました。

話しの前後、論調から、話した人は単に私たちを驚かせ、諦めと恐怖の気持ちに陥れようとしたのでないことはちゃんとわかりました。

必要以上に恐れパニックに陥ってはいけない。今だからこそ、正しい知識と情報を得て(=必要)‐正しく恐れる‐ことが必要だ、と言ったんだとわかりました。

だけどびっくりしますよ。

3・11東日本大震災・原発事故での放射能汚染・被曝。

原発事故、環境 食料の放射能の問題、避難している人たち・避難地域のこれから。

情報の量も質も、そして解釈も腑に落ちないまま。正しくは、どうしたらいいのかもわからないまま。

多くの人が、特に子供の被曝、口に入るものを通しての内部被曝をどう防ごうかに気を使っている所にこの話ですからね。

整理しましょう。

この時の話を聴いて、現在の状況の中でどう生活していくのかということに絞って考えると。(このアップのテーマ分)

・まず、これ以上の人口放射能の放出を速やかに止める。(あの、爆発に伴ってのような規模では ないけれど、放射能汚染が止まっているわけではない!)

・そして、除染。

・世界中に蔓延してしまっている放射能の影響のもとでいかに生活していくかの研究と実践 が今 必要だ、というのが発言の趣旨と私は聴きました。

話しの前後、論調から、話した人は単に私たちを驚かせ、諦めと恐怖の気持ちに陥れようとしたのでないことはちゃんとわかりました。

必要以上に恐れパニックに陥ってはいけない。今だからこそ、正しい知識と情報を得て(=必要)‐正しく恐れる‐ことが必要だ、と言ったんだとわかりました。

だけどびっくりしますよ。

3・11東日本大震災・原発事故での放射能汚染・被曝。

原発事故、環境 食料の放射能の問題、避難している人たち・避難地域のこれから。

情報の量も質も、そして解釈も腑に落ちないまま。正しくは、どうしたらいいのかもわからないまま。

多くの人が、特に子供の被曝、口に入るものを通しての内部被曝をどう防ごうかに気を使っている所にこの話ですからね。

整理しましょう。

この時の話を聴いて、現在の状況の中でどう生活していくのかということに絞って考えると。(このアップのテーマ分)

・まず、これ以上の人口放射能の放出を速やかに止める。(あの、爆発に伴ってのような規模では ないけれど、放射能汚染が止まっているわけではない!)

・そして、除染。

・世界中に蔓延してしまっている放射能の影響のもとでいかに生活していくかの研究と実践 が今 必要だ、というのが発言の趣旨と私は聴きました。

2012年7月21日土曜日

“歯切れの悪さ”が反って多くのことを教えてくれました。

福島第1原発から50㎞ほど離れた診療所で働く医師を招いての学習会に参加してきました。

今日と同じグループが企画する学習会は昨年に続いて2回目。

昨年は福井の人でした。

資料の取捨選択、紹介の仕方、論調いずれも無理を承知で比べてみれば昨年の方かなぁ。

話を聞いていてもなんか歯切れも悪かったし。

でもわかったんです。

県民性、そして個人差もあるでしょう。

けど一番は、現在進行で原発事故・放射能が放出され続けているところで仕事をし生活し続けているから。

確かに、本当のところが科学的にも時間軸的にもこれまでの年数ではまだわからないことがたくさんあります。

自分の周りに、顔も名前もわかる立場 考えをいつにする人がいるでしょうね。

一つ一つの情報に一喜一憂する人も大勢いるでしょう。

嘘をつくわけでも、良心をごまかすわけでもありませんが、言葉には慎重になるでしょうね。

今ここで話してくれている人は、その場にいるからこその困難さを抱えているということがよくわかりました。

今日と同じグループが企画する学習会は昨年に続いて2回目。

昨年は福井の人でした。

資料の取捨選択、紹介の仕方、論調いずれも無理を承知で比べてみれば昨年の方かなぁ。

話を聞いていてもなんか歯切れも悪かったし。

でもわかったんです。

県民性、そして個人差もあるでしょう。

けど一番は、現在進行で原発事故・放射能が放出され続けているところで仕事をし生活し続けているから。

確かに、本当のところが科学的にも時間軸的にもこれまでの年数ではまだわからないことがたくさんあります。

自分の周りに、顔も名前もわかる立場 考えをいつにする人がいるでしょうね。

一つ一つの情報に一喜一憂する人も大勢いるでしょう。

嘘をつくわけでも、良心をごまかすわけでもありませんが、言葉には慎重になるでしょうね。

今ここで話してくれている人は、その場にいるからこその困難さを抱えているということがよくわかりました。

2012年7月19日木曜日

最初に嘘をつくと そのつじつま合わせが大変です

又ですよ!

この度開かれた原子力安全保安院の専門家会議で大飯・滋賀両原発敷地の活断層再調査を求める意見が続出して、活断層並びに破砕帯の再調査をすることになりました。

この会議(再調査)は、再稼働を決める前に開かれるべき会議だし調査じゃなかったんでしょうか。逆ですよね!

以前。たとえ全部整ったとしても不充分だと思うけれど、その内容ですら完成は3年後。なんなんでしょう。これで安全だとして再稼働を決めるなんて。と書きましたけど、今回のもそう。

調査、確認をしていない。それどころか意見聴取、会議すらしていなかったなんて。

しぶしぶ再調査することになった後も、その発表の席で 「問題はないと思っているけれど、念のための調査だ」 なんてわざわざ前置きする始末。

真摯に調査してその結果を報告するのなら聞きもするけれど、まだ調査をする前に利害関係のある専門家でもない人の「 と思うけど 」なんて発言はしてもらいたくありません。

つくづくおかしいと思います。普通の感覚の理解の範疇を越してることがこんなに続くなんて。

一番最初のごまかしの苦しいつじつま合わせがここまで来ているんでしょうね。

この度開かれた原子力安全保安院の専門家会議で大飯・滋賀両原発敷地の活断層再調査を求める意見が続出して、活断層並びに破砕帯の再調査をすることになりました。

この会議(再調査)は、再稼働を決める前に開かれるべき会議だし調査じゃなかったんでしょうか。逆ですよね!

以前。たとえ全部整ったとしても不充分だと思うけれど、その内容ですら完成は3年後。なんなんでしょう。これで安全だとして再稼働を決めるなんて。と書きましたけど、今回のもそう。

調査、確認をしていない。それどころか意見聴取、会議すらしていなかったなんて。

しぶしぶ再調査することになった後も、その発表の席で 「問題はないと思っているけれど、念のための調査だ」 なんてわざわざ前置きする始末。

真摯に調査してその結果を報告するのなら聞きもするけれど、まだ調査をする前に利害関係のある専門家でもない人の「 と思うけど 」なんて発言はしてもらいたくありません。

つくづくおかしいと思います。普通の感覚の理解の範疇を越してることがこんなに続くなんて。

一番最初のごまかしの苦しいつじつま合わせがここまで来ているんでしょうね。

2012年7月15日日曜日

“記憶”ってなんだろう

“記憶”ってなんだろう、どういう仕組みになっているんだろう?ということがつい最近ありました。

いつもと違う用があって普段通らない道を普段の生活リズムで行けば通らない時間帯にその道を運転していた時のことです。

ゴスペルクラスで一緒の人が、反対車線でちょうど信号が変わってお互い加速していくところだからほんのわずかの間でしたけど見えたのです。

あちらは全然気づかないようでしたが、私にはすれ違い走り去る車の中にいる彼女にスポットライトが当たって明るく見えたんです。スローモーションで。

間違いないと思ったけど。

時間といい、聞いていた職場 住んでいる所とも離れた場所だし、何より前乗っているのを見た車と違います。

着こんだ白いTシャツ。完全に下げ開けきったウインドー。片肘をかけているような運転姿勢。なんか雰囲気も違います。

Eメールを送って確かめてみたら「その時走ってました」と。

すごい!!

まッ これだけでも大したものだと思います。

だけど今回人の記憶の不思議さ すごさを感じたのは、この4~5年思い出すことの全くなかった情景が突然よみがえってきたからなのです。

突然フラッシュバックしてきたその記憶は、今回と同じ代の車で色も同じ、窓を完全に開けきり、着こんだ白いTシャツ着て、まっすぐ前を見て真剣な表情で運転。

その時は、以前同じところで働いていた女性だと思いました。

学校に入り直し作業療法士になって戻ってきてこのあたりのグループホームに勤めていると聞いていたのでてっきりそう思いました。

ただ、それっきり。

すっかり忘れていました。

それがいきなりですよ!

「以前同じ情景がありましたよ」と突然記憶が引き出されてきたのです。

びっくりしましたよ

いつもと違う用があって普段通らない道を普段の生活リズムで行けば通らない時間帯にその道を運転していた時のことです。

ゴスペルクラスで一緒の人が、反対車線でちょうど信号が変わってお互い加速していくところだからほんのわずかの間でしたけど見えたのです。

あちらは全然気づかないようでしたが、私にはすれ違い走り去る車の中にいる彼女にスポットライトが当たって明るく見えたんです。スローモーションで。

間違いないと思ったけど。

時間といい、聞いていた職場 住んでいる所とも離れた場所だし、何より前乗っているのを見た車と違います。

着こんだ白いTシャツ。完全に下げ開けきったウインドー。片肘をかけているような運転姿勢。なんか雰囲気も違います。

Eメールを送って確かめてみたら「その時走ってました」と。

すごい!!

まッ これだけでも大したものだと思います。

だけど今回人の記憶の不思議さ すごさを感じたのは、この4~5年思い出すことの全くなかった情景が突然よみがえってきたからなのです。

突然フラッシュバックしてきたその記憶は、今回と同じ代の車で色も同じ、窓を完全に開けきり、着こんだ白いTシャツ着て、まっすぐ前を見て真剣な表情で運転。

その時は、以前同じところで働いていた女性だと思いました。

学校に入り直し作業療法士になって戻ってきてこのあたりのグループホームに勤めていると聞いていたのでてっきりそう思いました。

ただ、それっきり。

すっかり忘れていました。

それがいきなりですよ!

「以前同じ情景がありましたよ」と突然記憶が引き出されてきたのです。

びっくりしましたよ

2012年7月14日土曜日

仲間と行った 今年の蛍は …

ひところに比べて蛍=蛍の住める環境・社会が復活してきたことを強く感じます。

始まりは 公害・環境破壊に対して、地域再生・絆のため観光のため、ということもあったかもしれないけれど“3.11”の後は蛍の放つ光のサエズリがそれ以前とは違って感じられます。

当夜は、梅雨に入ってから逆に好天が続いた晩。「雨が降った後の蒸し暑い日が一番いいんだよなぁ」、時間も練習が終わったからだったから10時ころ(22時)になってしまったけど「8時ころが一番いいんだって」なんて話しながら小川の渕に沿って歩きました。

時折聞こえてくるウシガエルのム(ヴ)ォッという声も久しぶり。足場の悪い草地の向こうの林に黄緑がかった深みのある黄色い輝きが浮遊しています。

2012年7月9日月曜日

ネットの向こうで見ている人は

○さんもフェイスブックやりませんか。

私やってるけど楽しいですよ、○さんには合ってると思うなぁ。

フェイスブック。

わかります。

周りでやっている人もいるし、どんなことを書いているのか一度のぞいてみたい人のもありましたしね。

だけどいろいろ考えたうえでしないことにしていたのです。

ブログ(ウエッブログ)だってとわかっていますけど、フェイスブックが仲間内にしか見られないように設定できるからと言っても今のご時世、はたしてそれがどこまで有効に機能しているものか。

ハードそして特にソフトの進化で、膨大な情報の中に断片的にある情報を集め組み合わせ、自分がOKしていない情報だってどこでどのようにみられているものやら。

そんなことを考えると怖くて。

考えすぎ?

それに太鼓仲間でネット疲れを起こしちゃって辞めた人もいますしね。

私やってるけど楽しいですよ、○さんには合ってると思うなぁ。

フェイスブック。

わかります。

周りでやっている人もいるし、どんなことを書いているのか一度のぞいてみたい人のもありましたしね。

だけどいろいろ考えたうえでしないことにしていたのです。

ブログ(ウエッブログ)だってとわかっていますけど、フェイスブックが仲間内にしか見られないように設定できるからと言っても今のご時世、はたしてそれがどこまで有効に機能しているものか。

ハードそして特にソフトの進化で、膨大な情報の中に断片的にある情報を集め組み合わせ、自分がOKしていない情報だってどこでどのようにみられているものやら。

そんなことを考えると怖くて。

考えすぎ?

それに太鼓仲間でネット疲れを起こしちゃって辞めた人もいますしね。

野田首相 大きい音発言 “人は聞きたいように聞く”

人は聞きたいように聞き 見たいように見る

というのは前にも話しました。

野田首相の「大きな音だね」発言は瞬く間にみんなの知るところになってしまいましたね。

みんなは本とに心配なんですよ。その心配する人・声はこれまでにない人たちの間にまでこれまでにない広がりをみています。

この思い・声を聴いてくれない、そして、私たちの思い・声と関係なく物事が決められているというもどかしさをみんなが増々感じています。

その声をねぇ。音としか取れないなんて。

でも野田首相には本当に“音”としか聞こえなかったんだと私は思っています。

人間にはこんな“能力”があるんです。

聞こえるものにも見えるものにもフォーカスできる能力を持っているんですよね。

ちょっとした集音機や望遠レンズなんかよりはるかに性能のいい。

でこれは、関心のある聴きたいことは大きくして、それ以外を抑え切り捨てる能力ともなるのです。

野田首相は本とに嫌だったんでしょうね。本とに聞きたくなかったんでしょうね。

だからその能力を使って絞り込み捨てたんでしょうね。

それプラス、聞く気がない その気がないと音が届いていても響いていても言葉として意味が分からないということがあるので。

野田首相は聞いた認識がないかもしれません。

人は生まれた時、たとえば耳に障害などがあって音が聞こえないで育つと=周りの会話・言葉を聞くことなく育つと、後で補聴器などで聴力を得て“音”が聞こえるようになっても、その音の一つ一つがどういう意味を持っているのかの経験・学習ができていないもんだから“言葉として”理解・認識できないということはあります。

でもこの度の野田首相のはこれとは別ですね。

2012年7月7日土曜日

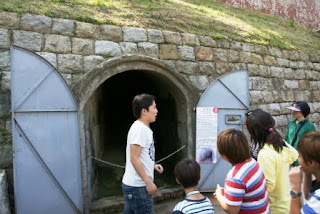

西大門刑務所跡 7/7

韓国が観光に非常に力を入れているのは各所で感じられました。

外国語、日本語の出来るガイドさんは今回行った施設ではどこでもいてくれました。

言葉遣いに疑問符をつけたい時・人もいましたけど、お土産物のお店でも日本語が通じます。

この西大門刑務所跡にも日本語の出来るガイドさんがいました。

ただ手違いがあったらしくたまたまこの日・時間帯はいなくて、代わりにボランティアの素敵なご婦人が韓国語で案内してくれることになりました。

この方が韓国語でする説明をツアーガイドさんが日本語に通訳してくれる形です。

この時メンバーは何かほかの時よりもすごくハイな状態。不自然なくらいみんなはしゃいで説明の最中でも独房や拷問の道具をかってに見て回るもんだからガイドの女性に失礼な感じでした。直接日本語はわからなかったと思いますが、ずいぶん困惑していました。

私は、説明そして通訳を聞きながらハラハラしてました。

この時、何かそんな感じにさせるような“気”が存在していたのかもしれません。

実はここへ来る前に寄ったところが統一展望台。

漢江沿いの高速道路各所に詰所。統一展望台入り口には、実際に攻撃があり犠牲者が出たことを忘れないモニュメント

空模様は曇り空。 橋の途中、フェンスで行く手を遮られている自由の橋。実際に攻撃された機関車。

展望台からは北朝鮮側が望めます。ということは向こうからもこちら・私(達)を見てる?!

ほんの数日の実際の滞在なんだけどこのピリピリした緊張感は十二分に感じます。

私たちは意識してではなかったけれど、韓国の人たちが毎日感じている緊張感をそのほんのほんの少しだけだけど肌で感じたんだと思います。

それがいっきに解放された感じだったのでしょうか。

外国語、日本語の出来るガイドさんは今回行った施設ではどこでもいてくれました。

言葉遣いに疑問符をつけたい時・人もいましたけど、お土産物のお店でも日本語が通じます。

この西大門刑務所跡にも日本語の出来るガイドさんがいました。

ただ手違いがあったらしくたまたまこの日・時間帯はいなくて、代わりにボランティアの素敵なご婦人が韓国語で案内してくれることになりました。

この方が韓国語でする説明をツアーガイドさんが日本語に通訳してくれる形です。

この時メンバーは何かほかの時よりもすごくハイな状態。不自然なくらいみんなはしゃいで説明の最中でも独房や拷問の道具をかってに見て回るもんだからガイドの女性に失礼な感じでした。直接日本語はわからなかったと思いますが、ずいぶん困惑していました。

私は、説明そして通訳を聞きながらハラハラしてました。

この時、何かそんな感じにさせるような“気”が存在していたのかもしれません。

実はここへ来る前に寄ったところが統一展望台。

漢江沿いの高速道路各所に詰所。統一展望台入り口には、実際に攻撃があり犠牲者が出たことを忘れないモニュメント

空模様は曇り空。 橋の途中、フェンスで行く手を遮られている自由の橋。実際に攻撃された機関車。

展望台からは北朝鮮側が望めます。ということは向こうからもこちら・私(達)を見てる?!

ほんの数日の実際の滞在なんだけどこのピリピリした緊張感は十二分に感じます。

私たちは意識してではなかったけれど、韓国の人たちが毎日感じている緊張感をそのほんのほんの少しだけだけど肌で感じたんだと思います。

それがいっきに解放された感じだったのでしょうか。

西大門刑務所跡 6/7 隠されていた地下独房

敷地の中、収容施設特有に配置された建物と離れた場所にガラス張りの建物がありました。

それは証拠隠滅のために埋められていたのが発見された地下独房。

本当にあったのかとさえ言われていた、電話ボックスくらいの大きさに区切られた地下独房の上を、下がのぞけるようにガラスで蓋・カバー。その上に立つガラス製の壁の建物でした。

この地下独房が発見されたことによって。

ユガンスンさんがひどい扱い・拷問を受け亡くなり。遺体に残った拷問の証拠を少しでも隠滅するためバラバラに。その上、遺体を返してほしいと訴えた遺族に遺体を返さないでおいて。

言われているほどひどいことは実際にはなかったんだ、それが証拠に地下の独房もないじゃないかという主張も崩れたのです。

西大門刑務所跡5/7 悲しみが生んだ違い

判決を言い渡すところ

死刑を執行するところ

その敷地、塀の外と中に同じころ植えられた木はその後 育ちに大きな違いが出ました。

説明では 木が悲しんで育ちに違いが出たんだ といっていました。

確かに育ちが違います

死刑を執行するところ

その敷地、塀の外と中に同じころ植えられた木はその後 育ちに大きな違いが出ました。

説明では 木が悲しんで育ちに違いが出たんだ といっていました。

確かに育ちが違います

西大門刑務所跡 4/7 その情景を思い起こすとゾーッとします。

説明を受けながら 広い敷地、施設を見て回りました。

ひどい事をしたものだ と自分でも感じながら

学校の学外研修の一団でしょうか、 日本の小学校で言えば4年か5年か。

この子どもたちも今説明を聞いて 今あちこちを回っている。 日本 がした数々を観 聴いて。

そこに今私たち日本人が歩いている。

どう思って私たちのことを見ていただろう

その時も 何か不思議な感覚 何か視線を感じ 違和感を感じたけれど、改めてその時のことを思い起こすと ゾーッとします。

寒気がします。

ひどい事をしたものだ と自分でも感じながら

学校の学外研修の一団でしょうか、 日本の小学校で言えば4年か5年か。

この子どもたちも今説明を聞いて 今あちこちを回っている。 日本 がした数々を観 聴いて。

そこに今私たち日本人が歩いている。

どう思って私たちのことを見ていただろう

その時も 何か不思議な感覚 何か視線を感じ 違和感を感じたけれど、改めてその時のことを思い起こすと ゾーッとします。

寒気がします。

西大門刑務所跡3/7 - 3/3

刑場を隠した(みんなは知っている)塀のすぐ裏手に、西大門刑務所の敷地外に一歩も出ることなく秘密裏に死体を隣の墓地に運んだ地下道。

近道!

(この地下道も、西大門刑務所跡と隣接する墓地の再開発計画の過程で埋められ隠されていたのが発見された)

なんと非人道的なことでしょう。 こんなことしますか。

まったくもってひどい事をしたものだ!と自分でも感じながら広い敷地、そして施設を巡りました。

西大門刑務所跡 3/7 -2/3

ここは審議し判決を下す裁判(所)というのは名ばかりの判決即執行の場所。

形だけの裁判の部屋・スペースとそこにつながっている絞首刑の刑場。

“刑場”の建物。

この塀は、一度表から入ったら裏から死体でしか出られない建物を隠すための塀だとはっきりわかりました。

ここは審議を尽くすのではなく死刑判決を言い渡すだけの処。

ここは言い渡した後すぐ死刑を執行する場所。

形だけの裁判の部屋・スペースとそこにつながっている絞首刑の刑場。

“刑場”の建物。

この塀は、一度表から入ったら裏から死体でしか出られない建物を隠すための塀だとはっきりわかりました。

西大門刑務所跡 3/7 -1/3

「ここは写真を撮らないでほしい。」

ぐるりとまわりを囲んだ塀によって日常の生活・世界から隔絶された広い敷地の中にあってまた別の塀で囲まれた処。

直前、足を止めたガイドさんにくぎを刺されました。

これを通訳してくれたツアーガイドさんの表情 声の調子 雰囲気にも「どうしてですか」と聞き返すことを思い起こさせない“気”が。

ぐるりとまわりを囲んだ塀によって日常の生活・世界から隔絶された広い敷地の中にあってまた別の塀で囲まれた処。

直前、足を止めたガイドさんにくぎを刺されました。

これを通訳してくれたツアーガイドさんの表情 声の調子 雰囲気にも「どうしてですか」と聞き返すことを思い起こさせない“気”が。

ただ事でない感じがしました。

2012年7月5日木曜日

西大門刑務所跡 2/7

チェックを受けて建物の中に入り、ガイドさんから説明を聞きながら、

獄舎、旧日本軍の使った数々の拷問の道具を(収蔵されている拷問の道具の種類、再現場面は独立記念館の方が多い 今回見せてもらった範囲では)視て回ります。

オスプレイの日本持ち込みに関して

私がこれまでの言ったりやったりしてきたことのつながりで言えば、当然こんな紛争に直結するもの、ましてや未亡人製造機という異名まである危険きわまりない欠陥機の持ち込みは、許しがたい暴挙としか思えません。

だから、この度森本防衛大臣が歓迎もされてないのに“説明 お願い”で訪問した山口県そして沖縄での反発は当然だと思います。

思想信条的にはたぶん別だとは言え、県民の命を守るため人々の気持ち 声に耳を傾けたからこその「オスプレイの持ち込みを強行したら、県民は全基地の撤去を要求しますよ!!」という沖縄県の仲井真県知事発言は よく言った!!と断然指示します。

それに比べて何とも情けないのが、米軍に言われるままにオスプレイの持ち込みに荷担している人たち。

森本大臣に対して「あなたはいったいどこの国の大臣なんだ」という声がかかったようだけど私もほんとにそう思います。

民主党の岡田幹事長も情けないよねぇ。

「日米安保条約がある以上日本は米軍のやることに対して反対も拒否もできないんです」なんて、聞きたくもない解説までする始末。

いったいどこの国の議員なんでしょう、人間なんでしょう。

情けない。

過去には、幕末に締結された 日米和親条約や日米修好通商条約。この不平等条約と言われた内容の条約を、それ故にいかにして改廃しようと時の政府 政治家が奮闘したか。

連合国の前に破れた国とは言っても、幕末の頃に比べて国力としては遙かに力も付き、文化 政治的にも成熟したはずなのに逆じゃないか、情けない。

だから、この度森本防衛大臣が歓迎もされてないのに“説明 お願い”で訪問した山口県そして沖縄での反発は当然だと思います。

思想信条的にはたぶん別だとは言え、県民の命を守るため人々の気持ち 声に耳を傾けたからこその「オスプレイの持ち込みを強行したら、県民は全基地の撤去を要求しますよ!!」という沖縄県の仲井真県知事発言は よく言った!!と断然指示します。

それに比べて何とも情けないのが、米軍に言われるままにオスプレイの持ち込みに荷担している人たち。

森本大臣に対して「あなたはいったいどこの国の大臣なんだ」という声がかかったようだけど私もほんとにそう思います。

民主党の岡田幹事長も情けないよねぇ。

「日米安保条約がある以上日本は米軍のやることに対して反対も拒否もできないんです」なんて、聞きたくもない解説までする始末。

いったいどこの国の議員なんでしょう、人間なんでしょう。

情けない。

過去には、幕末に締結された 日米和親条約や日米修好通商条約。この不平等条約と言われた内容の条約を、それ故にいかにして改廃しようと時の政府 政治家が奮闘したか。

連合国の前に破れた国とは言っても、幕末の頃に比べて国力としては遙かに力も付き、文化 政治的にも成熟したはずなのに逆じゃないか、情けない。

西大門刑務所跡 1/7

周りには高層ビルが林立しています。

その高層ビルのはざまに、不自然なくらい広く敷地を取り、それによって周りから隔離 隔絶されている公園・グリーン地帯の中にありました。

この公園やグリーン地帯があるからでしょう。保育園や日本で言えば小学生の遠足の場所、もっと大人の人たちの憩いの場所にもなっているようでした。

広い駐車場には観光バスがいっぱいです。

刑務所跡は、その広大な敷地の中にそびえる塀、フェンス、柵でぐるりと囲まれてありました。

2012年7月1日日曜日

300TEで行く福島県立美術館・ベン・シャーン展覧会 2/2

さて今回の主目的、ベン・シャーンの展覧会。

ベン・シャーンの作品はこれまでも美術展、番組、画集などなどでたびたび目にしています。

ですからもともとここの収蔵作品の“ラッキードラゴン”も含めて、今回の展示作品は以前に見たことのある作品がたくさん。

それなのに、前にも観たことがあるのに 初めてではないのに、今回「民衆の声」を観たときなぜか鳥肌が立ちました。今の社会情勢・政治情勢ゆえにでしょうか。

私がベン・シャーンの作品をベン・シャーンの作品としてはっきり認識したのは、天候によってはお便所の臭いがしてくる今はなき映画館・SY松竹でサッコ・バンゼッテイ事件を扱った「死刑台のメロディ」を観たあたりでした。

核の問題・水爆実験をあつかった「ストップ・ボンブ」や市井の労働者、戦後の子どもたちをあつかったドキッとする作品など多数ありますので、他にもきっと目にしていたでしょうが。

写真の展示もこれまでになくたくさんあったように感じました。撮っているのは前から知っていました。 でもこんなに多岐にわたっているとは。

なんにレンズを向けるか、いつシャッターを切るかがすでにベン・シャーンを表しているのですが、その写真に発想を得たり、正確さを増したり、より一層完成度を上げるために生かされているのが、写真とそれを参考に誕生した作品を並べて展示する工夫でよくわかるようになっていました。

ところで、このたびの展覧会では福島第1原発事故のせいでアメリカ合衆国の美術館から本物が借りられず(巡回展のうちの福島会場)レプリカでの作品展示がありました。こんなところにも福島第1原発事故の影響が出ているんですね。

ベン・シャーンの作品はこれまでも美術展、番組、画集などなどでたびたび目にしています。

ですからもともとここの収蔵作品の“ラッキードラゴン”も含めて、今回の展示作品は以前に見たことのある作品がたくさん。

それなのに、前にも観たことがあるのに 初めてではないのに、今回「民衆の声」を観たときなぜか鳥肌が立ちました。今の社会情勢・政治情勢ゆえにでしょうか。

私がベン・シャーンの作品をベン・シャーンの作品としてはっきり認識したのは、天候によってはお便所の臭いがしてくる今はなき映画館・SY松竹でサッコ・バンゼッテイ事件を扱った「死刑台のメロディ」を観たあたりでした。

核の問題・水爆実験をあつかった「ストップ・ボンブ」や市井の労働者、戦後の子どもたちをあつかったドキッとする作品など多数ありますので、他にもきっと目にしていたでしょうが。

写真の展示もこれまでになくたくさんあったように感じました。撮っているのは前から知っていました。 でもこんなに多岐にわたっているとは。

なんにレンズを向けるか、いつシャッターを切るかがすでにベン・シャーンを表しているのですが、その写真に発想を得たり、正確さを増したり、より一層完成度を上げるために生かされているのが、写真とそれを参考に誕生した作品を並べて展示する工夫でよくわかるようになっていました。

ところで、このたびの展覧会では福島第1原発事故のせいでアメリカ合衆国の美術館から本物が借りられず(巡回展のうちの福島会場)レプリカでの作品展示がありました。こんなところにも福島第1原発事故の影響が出ているんですね。

300TEで行く福島県立美術館・ベン・シャーン展覧会 1/2

昔に比べればずいぶん小ぶりになったハンドルに がたつき は全くありません。

昔乗っていたタイプ3はひどかったなー。高速走行は相当気を使いました。

これも昔、東ドイツ側のアウトバーンは雨模様でした。そこへシャーンと走ってきて、理由はわからないけど私の乗っているバスの脇に止まったベンツのクーペ、コロコロと水をはじくボディは朱色でした。

トラビとかジグリが圧倒的に多い中で真新しいベンツを所有している人ってどういう人?と思いながら眺めていた覚えがあります。

そんな記憶があるものだから、ベンツで朱色も意外と良いかなとも思いましたが、このたびの124タイプの300TEは水色に全塗装しました。いい色ですよ。

ワーゲンでもベンツでも昔は結構水色の車が走ってたんです。好きでしたね。

思えばタイプ3も水色だったなぁ。

この300TE、車の性格としては、まっすぐ行こうとするタイプ。

だけど、峠道、Rの小さいカーブを抜けた急こう配も、低回転からトルクの出る性格付けのされたエンジンのおかげで以外と軽快。

直列6気筒エンジンを縦置きしたエンジンルーム・ボンネットは奥行きがあり大きいという印象。でもハンドル操作にいい具合に反応して回頭性は好ましい感じ。

何よりグゥッと方向が変わっていくときの景色がいい感じ。

ボンネットは確かに長いけれどその先端についているスリーポインテッドスターがいいガイドになっていて、切れのいいハンドルと合わせて運転の操作性はイメージよりもかなり良いかな。

このたびのドライブで目を疑ってしまったのが、フューエルメーターの針。

メーターが狂ってるんじゃないかと思うほど日常使用の時と燃費が全然違います。

今回福島県立美術館まで片道約200㎞。合計で400㎞以上走っているのに、針は半分を少し過ぎたあたり。倍、とまでは言わないけれど高速を含めて郊外の道 巡航運転かどうかで相当の違いがあることがわかりました。

メカニカルノイズも、ロードノイズも気になるようなものはなし。

今はいているタイヤが65というのが一番大きいんでしょうけど、乗り心地はイメージを覆す柔らかさ。

カーブで少し腰の柔らかさを感じるのも65タイヤのせい?それともタイヤのグレードのせい?

グニャリと行くほどではありませんが、そこはローバーの55タイヤとは違います。

ドライバー側のドア、窓ガラスのところからでしょうか風切り音が聞こえるけれど、年式 走行距離を考えると程度の問題でしょうか。

昔乗っていたローバーのカブリオレは2万㎞くらいであちこちから音がしだして、サーブの9・3も4万を過ぎたあたりからわずかにピューという音が窓のあたりから聞こえ出した覚えがあります。

昔乗っていたタイプ3はひどかったなー。高速走行は相当気を使いました。

これも昔、東ドイツ側のアウトバーンは雨模様でした。そこへシャーンと走ってきて、理由はわからないけど私の乗っているバスの脇に止まったベンツのクーペ、コロコロと水をはじくボディは朱色でした。

トラビとかジグリが圧倒的に多い中で真新しいベンツを所有している人ってどういう人?と思いながら眺めていた覚えがあります。

そんな記憶があるものだから、ベンツで朱色も意外と良いかなとも思いましたが、このたびの124タイプの300TEは水色に全塗装しました。いい色ですよ。

ワーゲンでもベンツでも昔は結構水色の車が走ってたんです。好きでしたね。

思えばタイプ3も水色だったなぁ。

この300TE、車の性格としては、まっすぐ行こうとするタイプ。

だけど、峠道、Rの小さいカーブを抜けた急こう配も、低回転からトルクの出る性格付けのされたエンジンのおかげで以外と軽快。

直列6気筒エンジンを縦置きしたエンジンルーム・ボンネットは奥行きがあり大きいという印象。でもハンドル操作にいい具合に反応して回頭性は好ましい感じ。

何よりグゥッと方向が変わっていくときの景色がいい感じ。

ボンネットは確かに長いけれどその先端についているスリーポインテッドスターがいいガイドになっていて、切れのいいハンドルと合わせて運転の操作性はイメージよりもかなり良いかな。

このたびのドライブで目を疑ってしまったのが、フューエルメーターの針。

メーターが狂ってるんじゃないかと思うほど日常使用の時と燃費が全然違います。

今回福島県立美術館まで片道約200㎞。合計で400㎞以上走っているのに、針は半分を少し過ぎたあたり。倍、とまでは言わないけれど高速を含めて郊外の道 巡航運転かどうかで相当の違いがあることがわかりました。

メカニカルノイズも、ロードノイズも気になるようなものはなし。

今はいているタイヤが65というのが一番大きいんでしょうけど、乗り心地はイメージを覆す柔らかさ。

カーブで少し腰の柔らかさを感じるのも65タイヤのせい?それともタイヤのグレードのせい?

グニャリと行くほどではありませんが、そこはローバーの55タイヤとは違います。

ドライバー側のドア、窓ガラスのところからでしょうか風切り音が聞こえるけれど、年式 走行距離を考えると程度の問題でしょうか。

昔乗っていたローバーのカブリオレは2万㎞くらいであちこちから音がしだして、サーブの9・3も4万を過ぎたあたりからわずかにピューという音が窓のあたりから聞こえ出した覚えがあります。

登録:

コメント (Atom)