いくら “いやだ やめてくれ” と言っても、一切聞く耳を持たずオスプレイを配備するというのはどういうことでしょうねぇ。

「日米は対等なパートナー」だって!よく言うよ。 心にもないことを、口先ばっかり!

スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールドに参加するための段取りでいつも以上に忙しい日が続きました。

その上この暑さ。質のいい睡眠がとれず疲労が抜けません。

その大変さは、新聞をじっくり読んでいる、気持ちの余裕がないほど。

普段の私からは考えられないでしょ。

普段、可能な限り多くに目を通している新聞も、見出し(小見出しくらいまで)まで目を通すのがやっと。

ところが本文まで深く読まないで(読めずに)見出しを流すように見ていてハッと気づいたんです。

商業全国紙にも載ってる!

中立といいながら、実は意識的に情報を取捨選択をしている商業全国紙にも「アメリカ合衆国軍がオスプレイの低空飛行訓練を、アメリカ合衆国本土はもちろんハワイ州においても、住民要求の手前取りやめた。」という記事が載っていたんです。

日本では、当初の計画を一切変えることなく予定通りですけどね。

そこで思い出したのが ビキニデー集会で聴いた「(植民地の)宗主国は自国民に危害の及ぶようなことはしない 」 「自国民に危害の及ぶ所では(実験を)しない」ということ。

フランスがポリネシアのムルロア環礁やアルジェリアで核実験を行ったように。アメリカ合衆国が本土から遠く離れたビキニ環礁で行ったように。

ネバダ核実験場はアメリカ合衆国本土にありました。でもここはアメリカ先住民族(ナバホ族)の居留地の近くでした。

確かに全部あてはまってる。

で、改めてこの度のアメリカ合衆国のオスプレイ配備のことを考えてみると、自国民のところではやめてくれと反対されればしないけど、日本ではいくらやめてくれと言ってもお構いなし。

これって「日本は自分の植民地だから好きにする」ということ。

好きにしているということは、日本はアメリカ合衆国の植民地ということを公言していると同じこと。

パターンにぴったり当てはまってしまいました。

2012年8月30日木曜日

2012年8月26日日曜日

スキヤキ から今帰ってきました

隣の県、富山の南砺市で行われていたスキヤキから、今帰ってきました。

行ってよかった~。

へぇーこんなだったのと少し残念な人もいれば、ラジオで初めて耳にしてCDを取り寄せていた人が(メジヤーレーベルじゃなかったので手間がかかりました。今回その理由もわかりました。)この度その人となりを知ってそれでなおさらファンになった人もいれば、思わぬ拾い物のグループを知ったり。

ここ数年、私の中で夏の終わりの一区切りとしている音楽祭の少し前の今回のスキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド、よかったですよ。

今日は遅いので、後日またね。

行ってよかった~。

へぇーこんなだったのと少し残念な人もいれば、ラジオで初めて耳にしてCDを取り寄せていた人が(メジヤーレーベルじゃなかったので手間がかかりました。今回その理由もわかりました。)この度その人となりを知ってそれでなおさらファンになった人もいれば、思わぬ拾い物のグループを知ったり。

ここ数年、私の中で夏の終わりの一区切りとしている音楽祭の少し前の今回のスキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド、よかったですよ。

今日は遅いので、後日またね。

2012年8月24日金曜日

F やっと巡り会えた“何でも話せる人” 3/3 何かをつかんだ!気がしたんだけどねぇ

先日の「相談を受けている」は私にとってまさに“藪から棒”。

そして “寝た子を起こした” でしたね。

全部自分がしたことだし、よいことも悪いことも因果応報。

そんな生活に慣れてきて、だんだん薄くなってきてはいたけど、なかったことにはできないことですものね。

こんなふうにひょんな時にひょんな処から思い出させるようなことがこれからも出てくるんでしょうね。

私の人生(旅)は“私”(アイデンテティ)を探し続けている毎日だとわかってきています。

今回のことはでは“何かつかんだ!!”と思った気がしたんですけどね。

ニール・サイモンの“心に棘の射さった笑”共感します。

一見“辛い体験”も、一人の夜を豊かに過ごさせてくれる出来事と感謝しています。

そして “寝た子を起こした” でしたね。

全部自分がしたことだし、よいことも悪いことも因果応報。

そんな生活に慣れてきて、だんだん薄くなってきてはいたけど、なかったことにはできないことですものね。

こんなふうにひょんな時にひょんな処から思い出させるようなことがこれからも出てくるんでしょうね。

私の人生(旅)は“私”(アイデンテティ)を探し続けている毎日だとわかってきています。

今回のことはでは“何かつかんだ!!”と思った気がしたんですけどね。

ニール・サイモンの“心に棘の射さった笑”共感します。

一見“辛い体験”も、一人の夜を豊かに過ごさせてくれる出来事と感謝しています。

F やっと巡り会えた“何でも話せる人” 2/3 今更どうしろというの もう蒸し返さないで

同じ事、同じ話でも受け取り方は“時”とともに移ろうのは世の常。

“あの日”を境に、私の事・私が話していたことの解釈がFさんの中でどのように変わっていったのか。

それを以てFさんはどのように相談・話していたのか。

「相談を受けている」と話してくれた人はどう聞いていたのか。

気にならないと言ったら嘘になります。

私にだけ向けての声(Eメール)だと思った一通は、実はだれでも彼でも出していた中の一通だったということを知らされました。

(私から見れば危険と思える)電子媒体で不特定に向けての発信までしているのも教えられ、確かにそういうものが存在していました。

私が一人で大きな勘違いをしていたことを認めざるを得ませんでした。

Fさんの病気のこと勉強しました。

「私なら病気を理解しFさんの力になれる」と思ったのがいかに甘い考えだったのかわかりました。

そのような日々を暮らしようやく現実を受け入れられるようになって今日に至ったんです。

だから聞きたくないと言ったら嘘になるかもしれないけど、やっとここまでになれたんだから「もう蒸し返さないで」という気持ちの方が大きいのです。

「いまさら聞いてどうなるの」という気持ちにやっとなれたんだから、スパッと潔くしなくちゃ。

“あの日”を境に、私の事・私が話していたことの解釈がFさんの中でどのように変わっていったのか。

それを以てFさんはどのように相談・話していたのか。

「相談を受けている」と話してくれた人はどう聞いていたのか。

気にならないと言ったら嘘になります。

私にだけ向けての声(Eメール)だと思った一通は、実はだれでも彼でも出していた中の一通だったということを知らされました。

(私から見れば危険と思える)電子媒体で不特定に向けての発信までしているのも教えられ、確かにそういうものが存在していました。

私が一人で大きな勘違いをしていたことを認めざるを得ませんでした。

Fさんの病気のこと勉強しました。

「私なら病気を理解しFさんの力になれる」と思ったのがいかに甘い考えだったのかわかりました。

そのような日々を暮らしようやく現実を受け入れられるようになって今日に至ったんです。

だから聞きたくないと言ったら嘘になるかもしれないけど、やっとここまでになれたんだから「もう蒸し返さないで」という気持ちの方が大きいのです。

「いまさら聞いてどうなるの」という気持ちにやっとなれたんだから、スパッと潔くしなくちゃ。

F やっと巡り会えた“何でも話せる人” 1/3 こんなに嬉しいことはありません

私が一度もあったことのない人。もちろんあちらも私のことは全く知らない。

生活の場所も遠く離れ、もちろん仕事での利害もない。

そんなシュチエーションで(言われたくはないけれど)私のことを悪く言っても“知らぬが仏”。何も知らない私は“のほほん”と毎日を繰り返していたでしょう。

だけどFさんは私のことを「何でも話せる人ができた」と紹介してくれたんです。

心底そう思っていてくれているんだなぁと取りました。

この私のことを、「何でも話せる人ができた」と紹介してくれた。

こんなに嬉しいことがあるでしょうか

そう言ってくれる人が私にいるということ、これ以上に感謝しなければならないことはそうそうありません。

私が大胆にも一歩踏み出せた、思い切ったことができたのは、私の気持ちの中にこんなことがあったからなのです。

私だったら、自身のことをこんなふうに思ってくれる人(この場合は思える人)を絶対離しません。

少なくとも、自分の方からは離れません。

生活の場所も遠く離れ、もちろん仕事での利害もない。

そんなシュチエーションで(言われたくはないけれど)私のことを悪く言っても“知らぬが仏”。何も知らない私は“のほほん”と毎日を繰り返していたでしょう。

だけどFさんは私のことを「何でも話せる人ができた」と紹介してくれたんです。

心底そう思っていてくれているんだなぁと取りました。

この私のことを、「何でも話せる人ができた」と紹介してくれた。

こんなに嬉しいことがあるでしょうか

そう言ってくれる人が私にいるということ、これ以上に感謝しなければならないことはそうそうありません。

私が大胆にも一歩踏み出せた、思い切ったことができたのは、私の気持ちの中にこんなことがあったからなのです。

私だったら、自身のことをこんなふうに思ってくれる人(この場合は思える人)を絶対離しません。

少なくとも、自分の方からは離れません。

2012年8月21日火曜日

1-15-63 2/2 コーヒー道 “ぜいたくな時間”

コーヒーを入れているところは、駐車場を挟んで立つ別棟の、入った正面奥まったところでした。

棟の奥まったところでまさに“コーヒー道”を披露している女性は、生成りのすとんとした造作の服を身にまとった小柄な女性。

今まさにコーヒーをカップに注ごうとしている処でした。

女性が腰を下ろしている周りには様々な道具が。

確かにこれらの道具を作法にのっとって一通り使っていくとしたら“ぜいたくな時間”を必要とするしその仕上げとして口にするコーヒーは“至福”の一杯でしょう。

エチオピアコーヒーは、出されたコーヒーを飲むというより、コーヒーを口にするまでの行為おもおもてなしにしてくれるということなんだなぁと思いました。

棟の奥まったところでまさに“コーヒー道”を披露している女性は、生成りのすとんとした造作の服を身にまとった小柄な女性。

今まさにコーヒーをカップに注ごうとしている処でした。

女性が腰を下ろしている周りには様々な道具が。

確かにこれらの道具を作法にのっとって一通り使っていくとしたら“ぜいたくな時間”を必要とするしその仕上げとして口にするコーヒーは“至福”の一杯でしょう。

エチオピアコーヒーは、出されたコーヒーを飲むというより、コーヒーを口にするまでの行為おもおもてなしにしてくれるということなんだなぁと思いました。

1-15-63 1/2 エチオピアコーヒーを入れている別棟へ

コーヒーを飲みましょうという話になりました。

提案したNガイドによると、エチオピア料理店あるいはエチオピアコーヒーと謳っていても、エチオピアの人が入れているとは限らないなかここは本当にエチオピア人がコーヒーを入れているとのこと「そうゆうことなら是非にでも」ということでまとまりました。

エチオピアコーヒーを頼んだ後、エチオピアのコーヒーにまつわる話を聞かせてもらいました。

エチオピアがコーヒー・豆 発祥 原産の地というのは前から知っていましたが、Nガイドの話によると、エチオピアではお客様を歓迎する気持ちとしてコーヒーを出すんだそうです。

コーヒーを入れる(点てる)にあたってエチオピアには、日本で言うところの“茶道”同様のものがあるということを聞きました。

「まるで儀式みたいですよ」と聞いたものだから、今からでは間に合わないかなぁと思いながらもコーヒーを入れているところに急ぎました。

提案したNガイドによると、エチオピア料理店あるいはエチオピアコーヒーと謳っていても、エチオピアの人が入れているとは限らないなかここは本当にエチオピア人がコーヒーを入れているとのこと「そうゆうことなら是非にでも」ということでまとまりました。

エチオピアコーヒーを頼んだ後、エチオピアのコーヒーにまつわる話を聞かせてもらいました。

エチオピアがコーヒー・豆 発祥 原産の地というのは前から知っていましたが、Nガイドの話によると、エチオピアではお客様を歓迎する気持ちとしてコーヒーを出すんだそうです。

コーヒーを入れる(点てる)にあたってエチオピアには、日本で言うところの“茶道”同様のものがあるということを聞きました。

「まるで儀式みたいですよ」と聞いたものだから、今からでは間に合わないかなぁと思いながらもコーヒーを入れているところに急ぎました。

2012年8月19日日曜日

集まりで話したこと 4/4

最後の3つ目としてはやはり辺野古に触れておかなければいけないでしょうね。

そこには浜を区切って

「私たちは世界で一番美しいフェンスと呼んでます」 と言うフエンスがあります。

フェンスにはいろんな思いのこもったリボンが結ばれています。

その思いがフェンスを美しくしているんでしょうね。

ちなみに昔はただの金網だった物を、5000万円かけて今のフェンスに作り替えたのだそうです。

私たちを監視するカメラも設置されていました。

辺野古の座り込みは3000日を超しました。

けれど一向に解決をみません。沖縄の人たちはもう何度も基地反対の意思表示をしているのに、作ろうとする人たちは百年一日いまだに「説明をしてご理解いただく」を繰り返すだけ。

でもビキニデーの集会でジョセフ・ガーソンという人が言ってました。

「負けないことが大事」「やめない。そのことがすでに勝利だ。」と。

確かに状況は変わってきています。最初のころのままではありません。

学習は大切。プラス、可能ならばその場に立ってみることもおすすめします。

そこには浜を区切って

「私たちは世界で一番美しいフェンスと呼んでます」 と言うフエンスがあります。

フェンスにはいろんな思いのこもったリボンが結ばれています。

その思いがフェンスを美しくしているんでしょうね。

ちなみに昔はただの金網だった物を、5000万円かけて今のフェンスに作り替えたのだそうです。

私たちを監視するカメラも設置されていました。

辺野古の座り込みは3000日を超しました。

けれど一向に解決をみません。沖縄の人たちはもう何度も基地反対の意思表示をしているのに、作ろうとする人たちは百年一日いまだに「説明をしてご理解いただく」を繰り返すだけ。

でもビキニデーの集会でジョセフ・ガーソンという人が言ってました。

「負けないことが大事」「やめない。そのことがすでに勝利だ。」と。

確かに状況は変わってきています。最初のころのままではありません。

学習は大切。プラス、可能ならばその場に立ってみることもおすすめします。

集まりで話したこと 3/4

二つ目

嘉手納基地も行ってきました。

お断りしておきますが、私は以前から安保には反対です。

嘉手納基地の前には、道路を挟んで道の駅嘉手納があります。ここにはこんなに丸見えでいいのかなと思うくらいの展望台があるんです。

そこに行ったときです。

展望台に、カメラ本体ももちろんいいんだけれどレンズ、すごいレンズを付けているカメラマンがいたのです。

私も写真を撮りますから、こんなレンズを持っているのは普通の人じゃない、何かあると思って。 Iさんには悪いけれど、解説を背に聞きながら私はそのカメラマンと話しました。

いろんなことを話しました。

もうずっと長い間毎日ここにきている。

だから、いつもいる飛行機がいない逆にいつもならいない機種がいるという変化で世界情勢が動いていることがわかる、と。

話しの間も基地と航空機との無線を傍受しています。そしてどっちの方向から何が来るをつかんでカメラを構えていました。

傍受できるということは私も知っていたけどこんなに大っぴらにやっていて大丈夫なのかと心配になり基地の方に目をやってしまいました。

向こうも当然知っていてこちらのことを監視しているんだろうなぁと思いました。ドキドキものですよ。

そのカメラマンは「生まれた時から周りに基地があった。危ないか危なくないかわかるようになった。そういうものだと生活してきた。 安保はなくなりませんよ。(その時私の表情が変わったのかもしれません)でも地位協定を変えていかなければだめだ。…」と言っていました。

遠く離れた新潟の私は「安保反対」と口に出せても、そこに暮らす人には簡単に口にできないことなんだなあと感じました。

でもこの度のオスプレイ導入に関して、どこの国の大臣かと思う発言や交渉以前のアメリカ合衆国の態度によって沖縄・仲井間知事の「こんなことだと、全基地撤去ですよ」発言は、そんな県民感情の中でも真実味を帯びて聞こえてきます。

集まりで話したこと 2/4

さて一つ目。まずは飛行機のこと。

世界には危険なことで有名な空港というのがあります。那覇の空港もその一つ。

プロペラ飛行機はまた別ですが、ジェット機に乗ったことのある人は思い出してください。

飛行機は離陸の時エンジン全開。必死なのがだれにでもわかるエンジン音でぐっと機首を上げ上昇していきます。

着陸の時は、スーッガク スーッガクという感じで高度を下げていきます。

それがこの那覇空港では、離陸の時でもグッと機首を上げることなくいつまでも同じ高さ同じエンジン音のまま。

着陸の時だっていつまでも地上の家いえが近付いてこない、大きくなりません。地上との間隔が変わらないままで飛び続けます。

民間の旅客機が飛ぶところさえも、その上空を戦闘機のために奪われていて機首を上げられないのです。角度をつけて滑走路に近寄れないのです。

今オスプレイのことで、日本の国の空なのに私たちが自由にできない“訓練空域”の存在がみんなの知るところになりましたが、空を抑えられているというのはこういうことかと感じました。

世界には危険なことで有名な空港というのがあります。那覇の空港もその一つ。

プロペラ飛行機はまた別ですが、ジェット機に乗ったことのある人は思い出してください。

飛行機は離陸の時エンジン全開。必死なのがだれにでもわかるエンジン音でぐっと機首を上げ上昇していきます。

着陸の時は、スーッガク スーッガクという感じで高度を下げていきます。

それがこの那覇空港では、離陸の時でもグッと機首を上げることなくいつまでも同じ高さ同じエンジン音のまま。

着陸の時だっていつまでも地上の家いえが近付いてこない、大きくなりません。地上との間隔が変わらないままで飛び続けます。

民間の旅客機が飛ぶところさえも、その上空を戦闘機のために奪われていて機首を上げられないのです。角度をつけて滑走路に近寄れないのです。

今オスプレイのことで、日本の国の空なのに私たちが自由にできない“訓練空域”の存在がみんなの知るところになりましたが、空を抑えられているというのはこういうことかと感じました。

集まりで話したこと 1/4

ある集まりで話したものを一部加筆修正して掲載します。

私は、22回を数えた沖縄平和ツアーに、6月の1・2・3の日程で参加してきました。

3日もあれば結構回れるかなぁと思っていたら大間違い。

とてもとても、回りきれませんでした。(もう何年も行きたいと願っていたマブニの丘も行けませんでした)

バスは那覇の街を走り宜野湾を目指します。

今日から3日間私たちに同行して案内をしてくれるIさんの話は途切れることがありません。

バスが走る道の右も左も後ろも前もすべてに戦争の傷跡が残っているのです。

沖縄の戦いでは、日常に暮らしている所でそれだけ戦闘が行われたということなのでしょう。

それほどですから話すことはたくさんあるのですが、それこそ限がありませんので今日は実際にその場に立ったから感じたこと わかったことを3つに絞って話します。

戦跡とは別ですが、現在第2次世界大戦後アメリカ合衆国軍によって沖縄県の面積の20数%、30%近くが基地にされているそうです。大きい数字ですよね。

そのほかにも、基地の敷地外にアメリカ軍に関係する人たちの住宅が建ち並ぶ地域があって、その辺り一帯は日本人立ち入り禁止なんだそうです。そのような“基地外基地”を合わせると本当のところはどれくらいの%までに増えてしまうのでしょうか。

私は、22回を数えた沖縄平和ツアーに、6月の1・2・3の日程で参加してきました。

3日もあれば結構回れるかなぁと思っていたら大間違い。

とてもとても、回りきれませんでした。(もう何年も行きたいと願っていたマブニの丘も行けませんでした)

バスは那覇の街を走り宜野湾を目指します。

今日から3日間私たちに同行して案内をしてくれるIさんの話は途切れることがありません。

バスが走る道の右も左も後ろも前もすべてに戦争の傷跡が残っているのです。

沖縄の戦いでは、日常に暮らしている所でそれだけ戦闘が行われたということなのでしょう。

それほどですから話すことはたくさんあるのですが、それこそ限がありませんので今日は実際にその場に立ったから感じたこと わかったことを3つに絞って話します。

戦跡とは別ですが、現在第2次世界大戦後アメリカ合衆国軍によって沖縄県の面積の20数%、30%近くが基地にされているそうです。大きい数字ですよね。

そのほかにも、基地の敷地外にアメリカ軍に関係する人たちの住宅が建ち並ぶ地域があって、その辺り一帯は日本人立ち入り禁止なんだそうです。そのような“基地外基地”を合わせると本当のところはどれくらいの%までに増えてしまうのでしょうか。

これって ある意味 タイムマシーン?

“想い”は瞬時に私をそこに立たせていました

はまる! と言うほどではないつもりだけれど「グリー」、ほぼ毎回見ています。

実際のところ、ストーリー・設定、出演者たちのその反応・演技を見ていると、日本の文化・宗教・生活習慣との違いを感じます。 回によって出来にばらつきがあるように感じるのはそのせいかもしれません。

だけど、劇中で歌われる歌には毎回心を惹かれています。

これまで縁なく初めて耳にする曲もあれば、そのころよく耳にして懐かしくも沁みる曲。

番組の後、これまで集めてきたCDで改めて聞いたり。

いくらいい曲だからってそのたびに買っていたらきりがないと思いながらもアマゾンで探したりしていました。

そしたら、今から10年も20年も前のCDが新品で並んでいるんです。

見ていて妙な気分になりました。

新譜として出てからもう何年もたっているんだから普通だったら廃盤。

だから、中古で並んでいるんだったら感覚としてわかるんだけど、それが新品でならんでいるんですよ。

まるで、今新譜として出たばかりかのように。

もしかして 今が今?

私自身その時代に生き(戻って)呼吸しているような感覚に陥ってしまいました。

そのCDが新譜として世に出た年、そのころ私はどんな風に過ごしていただろうか。

そこで息をしている私を、上の方から見ている私が見える。

脳みそがぐらぐらする妙な感じ。

タイムマシーンで私がいる時代・場所に行ったとしてもそこに私がいるわけだし、入れ替わるわけではない。 私がいるんだからその必要もない。 誰にも気づかれないように上の方からスパイ(グラス)しているだけ。

タイムマシーン(使う)ってこういうこと?

はまる! と言うほどではないつもりだけれど「グリー」、ほぼ毎回見ています。

実際のところ、ストーリー・設定、出演者たちのその反応・演技を見ていると、日本の文化・宗教・生活習慣との違いを感じます。 回によって出来にばらつきがあるように感じるのはそのせいかもしれません。

だけど、劇中で歌われる歌には毎回心を惹かれています。

これまで縁なく初めて耳にする曲もあれば、そのころよく耳にして懐かしくも沁みる曲。

番組の後、これまで集めてきたCDで改めて聞いたり。

いくらいい曲だからってそのたびに買っていたらきりがないと思いながらもアマゾンで探したりしていました。

そしたら、今から10年も20年も前のCDが新品で並んでいるんです。

見ていて妙な気分になりました。

新譜として出てからもう何年もたっているんだから普通だったら廃盤。

だから、中古で並んでいるんだったら感覚としてわかるんだけど、それが新品でならんでいるんですよ。

まるで、今新譜として出たばかりかのように。

もしかして 今が今?

私自身その時代に生き(戻って)呼吸しているような感覚に陥ってしまいました。

そのCDが新譜として世に出た年、そのころ私はどんな風に過ごしていただろうか。

そこで息をしている私を、上の方から見ている私が見える。

脳みそがぐらぐらする妙な感じ。

タイムマシーンで私がいる時代・場所に行ったとしてもそこに私がいるわけだし、入れ替わるわけではない。 私がいるんだからその必要もない。 誰にも気づかれないように上の方からスパイ(グラス)しているだけ。

タイムマシーン(使う)ってこういうこと?

2012年8月16日木曜日

1-15-62 初めてのエチオピア料理 “インジェラ”

初めて食べるエチオピア料理は、土佐の皿鉢料理のように一枚の大皿に幾種類もの料理が盛り付けられた形で運ばれてきました。

少し薄めのあずき色の筒状にまとめられたものが、同じお皿に人数分乗せられていました。

見た目の印象がちょうどお手拭のようなので正直違和感を感じます。

挽いた穀類(イネ科のテフと言うものだそうです)を発酵させた生地をクレープ様に焼いて、お手拭タオルのように丸められたこれは“インジェラ”という主食だそうです。

味は甘みとともに軽く酸っぱ味のあるものでした。

食感は、大きめの気泡のあるカステラをちぎれない程度に腰のある薄めにした感じかな。

スプーンやフォークは出てきません。

各人が手で適当な大きさにちぎったインジェラで、お料理を丸めとって食べるという食べ方。

素手では熱いと感じるほどのものもあったし、慣れないせいでうまく丸めとれないお料理もあります。指にお料理がついてしまいます。

日本のお味噌汁やスープといった汁気を口にしたわけでもなく、量としてもほんのこれだけなんだけど、口に運ぶのに気を使ったからなのか、もったいないと思いながらも残してしまいました。

それでも、コクのある味、油も使っていたんでしょう、そのせいか結構満腹感を感じました。

少し薄めのあずき色の筒状にまとめられたものが、同じお皿に人数分乗せられていました。

見た目の印象がちょうどお手拭のようなので正直違和感を感じます。

挽いた穀類(イネ科のテフと言うものだそうです)を発酵させた生地をクレープ様に焼いて、お手拭タオルのように丸められたこれは“インジェラ”という主食だそうです。

味は甘みとともに軽く酸っぱ味のあるものでした。

食感は、大きめの気泡のあるカステラをちぎれない程度に腰のある薄めにした感じかな。

スプーンやフォークは出てきません。

各人が手で適当な大きさにちぎったインジェラで、お料理を丸めとって食べるという食べ方。

素手では熱いと感じるほどのものもあったし、慣れないせいでうまく丸めとれないお料理もあります。指にお料理がついてしまいます。

日本のお味噌汁やスープといった汁気を口にしたわけでもなく、量としてもほんのこれだけなんだけど、口に運ぶのに気を使ったからなのか、もったいないと思いながらも残してしまいました。

それでも、コクのある味、油も使っていたんでしょう、そのせいか結構満腹感を感じました。

むし(蒸し)パン って 虫が入ってるの?

面白い、思わずその情景が目に浮かび笑ってしまう新聞の投稿記事がありましたので紹介しましょうね。

小学校の図書館で1年生と読書の時間を過ごしているときのことだ。

一人の男の子が私を手招きして「せんせい、このトンボ、どうしてみんなバカなの」と図鑑の中を指さして聞いてきた。

エエッと思ってのぞくとそこには、ウスバカ ゲロウ、ヒロバカ カゲロウ、マダラウスバカ カゲロウの写真があった。

まだ片仮名充分習っていない子が、ようやく読み取ると「バカ」ばかりなので驚いたのだろう。

“カゲロウ”を知っているものには思いもしない発見である。

また、幼稚園に勤めていた時「今日の給食には蒸しパンがあります」とメニューの紹介を聞いた一人の女の子が「えんちょうせんせい、むしパンって虫はいっているの」とそっと聞いてきた。

蒸すという言葉を知らない子には、“むし”と言うと虫を思い浮かべ、念のため聞いたのだろう。

この時期は好奇心旺盛で、何でも知りたがり、何でもなぜと聞いてくる。

この素直さを大事にしたいものである。

北海道倶知安町 W・K 74歳

どうです!? いいでしょ

小学校の図書館で1年生と読書の時間を過ごしているときのことだ。

一人の男の子が私を手招きして「せんせい、このトンボ、どうしてみんなバカなの」と図鑑の中を指さして聞いてきた。

エエッと思ってのぞくとそこには、ウスバカ ゲロウ、ヒロバカ カゲロウ、マダラウスバカ カゲロウの写真があった。

まだ片仮名充分習っていない子が、ようやく読み取ると「バカ」ばかりなので驚いたのだろう。

“カゲロウ”を知っているものには思いもしない発見である。

また、幼稚園に勤めていた時「今日の給食には蒸しパンがあります」とメニューの紹介を聞いた一人の女の子が「えんちょうせんせい、むしパンって虫はいっているの」とそっと聞いてきた。

蒸すという言葉を知らない子には、“むし”と言うと虫を思い浮かべ、念のため聞いたのだろう。

この時期は好奇心旺盛で、何でも知りたがり、何でもなぜと聞いてくる。

この素直さを大事にしたいものである。

北海道倶知安町 W・K 74歳

どうです!? いいでしょ

2012年8月14日火曜日

あなたたちの果たしていることが歴史の進歩の側に立っている

この度の原水爆禁止世界大会で表明された「国連はみなさんのパートナーだ~」というパンギムン事務総長のメッセージを喜びます。

神はなぜにこうも試練を与えるのでしょうか? こちらが解決(兆し)すればまたこちら・・・

そのような状況の中、自身に困難を抱えながらも国連が一段と役割を果たしてきているのは間違いないと思います。

不満を訴える国・グループ・人でも交渉・解決において国連を十分に認めていると確信しています。

5カ国からなる国連安全保障理事会の常任理事国から見ると、昔のように意が通らなくなってきたという事でもあるので面白くないでしょうけれど。

UN(国連)において常任理事国の持つ力はとても大きいものです。

その最たるものは“拒否権”かな。

第2次世界大戦後、ドイツ・イタリア・日本を中心とする枢軸国に対した連合国も、資本主義・社会主義という体制の違いから新たな対立構造が生まれ、戦争による混乱も収まらない中、圧倒的な国力の差もある中で作られたしくみともいえるのでしょうか。(すごく大雑把なまとめ方!!)

当時は確かに一国の暴走を止めるには一つの選択肢だったんだと思います。

ただし現在では、シリアの内戦状態をなんとか力を合わせて解決しようとしているのに対してこの拒否権を行使して犠牲者をどんどん増やしているという弊害も生んでいます。

19世紀は南アメリカの国々が植民地支配からの独立を果たした世紀でした。

20世紀はアジア・アフリカの国々が困難を抱えながらも多数独立を果たしました。

そして国連に加盟しました。

この新たに加盟した国々にも等しく一票が有るわけです。 素晴らしい!

国連安全保障理事会の常任理事国の意にそぐわないことには拒否権を行使するとはいっても、独立した国にも一票が有り。それらの国々が、非同盟諸国という形で協力しあう中でだんだんバランスも変わってきました。

抑止力としての核に対する考え方も変わってきました。

お金を出すんだから言うことを聞け! みたいで国連拠出金の義務を果たさないアメリカをはじめとする国々には必ず反省し責任を果たしてもらいたい。

それこそが世界平和への第一歩になると思います。

2012年8月12日日曜日

F 忘れることはできないけれど慣れてくる

ほんの数日前用事があって知り合いに電話をしたらFさんの話が出てきた。

最近練習に来ていること、相談を受けていたとのこと。

どんな話を聴いていたのか、どんな相談を受けていたのか。

私のこの口から出た言葉はFさんにどのように届いていたのだろうか。

Fさんの口から出た言葉はどのように響いていたのだろうか。

一度口から出てしまった言葉は一人歩きする。

そんなこと、ずっと前から知っていたのに。

今このラインの向こうで、なぜ私に話しているのか。

私に、どうしろと話しているのか。

忘れなければと思っていた。

矛盾だろうけど、返事が来たら何かコンタクトがあったらうれしいなぁと願いながらも、忘れなければと思っていた。

それなのに、なんで今。

そっとしておいてほしい、いまさら と思った。

実際に起きたこと、自分がしたことをなかったことにはできない。都合よく忘れてしまうこともできない。

そんなこと自分でもよくわかってる。

だけど感謝しています。

少しずつ薄くなっていくんです。

だんだん慣れてくるんです。

そんな私を突然見舞ったアクシデント。

自分がしたことの結果なんだから因果応報。

確かに 私は FさんにEメールを送った。

Fさん。だれもがやっているわけではないアフリカの太鼓だから、そこでの知り合いは単なる知り合いというのではなくて“仲間”だと思って。

仲間だからという頭があったものだから、見過ごせない内容のEメールに気軽に返事を送ってしまった。

相変わらず私は甘いなぁ。

最近練習に来ていること、相談を受けていたとのこと。

どんな話を聴いていたのか、どんな相談を受けていたのか。

私のこの口から出た言葉はFさんにどのように届いていたのだろうか。

Fさんの口から出た言葉はどのように響いていたのだろうか。

一度口から出てしまった言葉は一人歩きする。

そんなこと、ずっと前から知っていたのに。

今このラインの向こうで、なぜ私に話しているのか。

私に、どうしろと話しているのか。

忘れなければと思っていた。

矛盾だろうけど、返事が来たら何かコンタクトがあったらうれしいなぁと願いながらも、忘れなければと思っていた。

それなのに、なんで今。

そっとしておいてほしい、いまさら と思った。

実際に起きたこと、自分がしたことをなかったことにはできない。都合よく忘れてしまうこともできない。

そんなこと自分でもよくわかってる。

だけど感謝しています。

少しずつ薄くなっていくんです。

だんだん慣れてくるんです。

そんな私を突然見舞ったアクシデント。

自分がしたことの結果なんだから因果応報。

確かに 私は FさんにEメールを送った。

Fさん。だれもがやっているわけではないアフリカの太鼓だから、そこでの知り合いは単なる知り合いというのではなくて“仲間”だと思って。

仲間だからという頭があったものだから、見過ごせない内容のEメールに気軽に返事を送ってしまった。

相変わらず私は甘いなぁ。

2012年8月11日土曜日

銀メダルの“銀”は、金より良いと書くのよ

スポーツマンシップあふれるひたむきさや素晴らしい記録、物事・歴史の節目としての意義あることの数々に感動しているロンドン・オリンピックもあとわずか。

そんなオリンピックに関連して、この間テレビで何度か目にし印象に残ったCMを一つ。

だれもがほしいと思っているオリンピックの金メダル。念願かなって体操の内村航平選手が個人総合の金メダルを首にかけました。

その内村選手が、以前2位銀メダルだった時のこと。

悲観に暮れる子どもにお母さんがかけた言葉が「銀メダルの銀は、金より良いと書くのよ」

素晴らしい。

愛情あふれるこの言葉。私は泣いてしまいました。

そして、一瞬でいろんな思いが頭を駆け巡りました。

思えば。困難に負けそうになり悲しみに打ちひしがれている時、周りの人はどうしてやることもできない時があります。

代わってやることもできません。なにか手助けができても、ほんとに立ち直るのは本人次第。

本人がその問題を本人なりに受け入れ対応できるようにならなければどうしようもないのですから。

そんなときは、ただひたすらそばにいる。

そばにいて寄り添い、何か話しかけてきたら、助けを求めて来たらすぐ応えられるよう待ってあげる。

何を言っても耳にはいらない時もあるから。

何も話さなくともいい。ただそばにいてあげるだけ。

そんな時周りだって辛いのよ、どうしたらいいかわかるわけもないし頓珍漢なことを言ってるんでしょう。

時が味方して周りのことが少し目に入り聞こえるようになってきたら、その時何か適切な言葉をかけてあげられたらいい。そう希う。

「銀メダルの銀は、金より良いと書くのよ」

この言葉はそんな典型じゃないのかな。

それでどうなの、言っていることはほんとなの?なんてのは愚の骨頂。

この度金メダルを取れたのは多少の運と、もちろん本人のたゆまぬ努力の賜物なんだけど、その努力を支えたのはこの言葉だったんじゃないのかな。

ちなみに私の個人的な体験では「ただそばにいるだけで何にもしてくれなかった」とあとで言われたことがあります。

いつもその声を聴きいつも見ていたつもりだったんだけど、べらべらと喋ればよかったのかな。

全部が別のケースなんだから、こうすれば という答のないことは知っています。

とは言え難しく苦しい。

そんなオリンピックに関連して、この間テレビで何度か目にし印象に残ったCMを一つ。

だれもがほしいと思っているオリンピックの金メダル。念願かなって体操の内村航平選手が個人総合の金メダルを首にかけました。

その内村選手が、以前2位銀メダルだった時のこと。

悲観に暮れる子どもにお母さんがかけた言葉が「銀メダルの銀は、金より良いと書くのよ」

素晴らしい。

愛情あふれるこの言葉。私は泣いてしまいました。

そして、一瞬でいろんな思いが頭を駆け巡りました。

思えば。困難に負けそうになり悲しみに打ちひしがれている時、周りの人はどうしてやることもできない時があります。

代わってやることもできません。なにか手助けができても、ほんとに立ち直るのは本人次第。

本人がその問題を本人なりに受け入れ対応できるようにならなければどうしようもないのですから。

そんなときは、ただひたすらそばにいる。

そばにいて寄り添い、何か話しかけてきたら、助けを求めて来たらすぐ応えられるよう待ってあげる。

何を言っても耳にはいらない時もあるから。

何も話さなくともいい。ただそばにいてあげるだけ。

そんな時周りだって辛いのよ、どうしたらいいかわかるわけもないし頓珍漢なことを言ってるんでしょう。

時が味方して周りのことが少し目に入り聞こえるようになってきたら、その時何か適切な言葉をかけてあげられたらいい。そう希う。

「銀メダルの銀は、金より良いと書くのよ」

この言葉はそんな典型じゃないのかな。

それでどうなの、言っていることはほんとなの?なんてのは愚の骨頂。

この度金メダルを取れたのは多少の運と、もちろん本人のたゆまぬ努力の賜物なんだけど、その努力を支えたのはこの言葉だったんじゃないのかな。

ちなみに私の個人的な体験では「ただそばにいるだけで何にもしてくれなかった」とあとで言われたことがあります。

いつもその声を聴きいつも見ていたつもりだったんだけど、べらべらと喋ればよかったのかな。

全部が別のケースなんだから、こうすれば という答のないことは知っています。

とは言え難しく苦しい。

2012年8月9日木曜日

1-15-61 + 蜂蜜から作ったお酒

メニューを見ていたNガイドが、蜂蜜から作ったエチオピアの地酒がありますよ、と教えてくれました。

あ、「それはぜひ飲んでみたい」と即答。

迷うことなく頼みました。

小さな土瓶に入れられて出てくるとのことでその姿(!) も期待で楽しみが膨らみます。

ところがなかなか来ない。

どうしたのか聞いてもらったら「今品物が切れている」と。

がっかり。

発酵して酸っぱいお酒というのは様々あるけれど、この蜂蜜で作ったお酒ってどんな味なのかなぁ。 とろん と甘いの?

あ、「それはぜひ飲んでみたい」と即答。

迷うことなく頼みました。

小さな土瓶に入れられて出てくるとのことでその姿(!) も期待で楽しみが膨らみます。

ところがなかなか来ない。

どうしたのか聞いてもらったら「今品物が切れている」と。

がっかり。

発酵して酸っぱいお酒というのは様々あるけれど、この蜂蜜で作ったお酒ってどんな味なのかなぁ。 とろん と甘いの?

1-15-61 カラフルなジュース“イスプリス”の緑にほっ

食事はせっかくですから典型的なスタイルのエチオピア料理をお願いすることにしました。

食事が来るのを待つ間何か飲みましょうということで「ビール飲みますか?」と声をかけてもらいました。

今日の予定はこれで終わりだったし、解放感もありどうしょうかな、と思ったけどまぁ(飲まなくても)いいかなぁと思いました。

それで、これもおすすめのフルーツジュースを頼みました。

カクテルのように何層にもなったジュース。

この何層にもなった果汁ジュースは“イスプリス”と言うようです。

口にした感じは、とろみが勝手濃厚な感じ。甘さは控えめ。

この見た目も鮮やかなジュースの中の淡い緑がホッとさせてくれました。

緑がなかったわけではないんだけど、やはり、黒っぽかったり、赤茶けたていたりの土、乾燥気味でいささか埃っぽい空気の中知らず知らず乾いていたんでしょうか。

このグラデーションを崩してしまうのがほんとにもったいない思いでしたがおいしくいただきました。

食事が来るのを待つ間何か飲みましょうということで「ビール飲みますか?」と声をかけてもらいました。

今日の予定はこれで終わりだったし、解放感もありどうしょうかな、と思ったけどまぁ(飲まなくても)いいかなぁと思いました。

それで、これもおすすめのフルーツジュースを頼みました。

カクテルのように何層にもなったジュース。

この何層にもなった果汁ジュースは“イスプリス”と言うようです。

口にした感じは、とろみが勝手濃厚な感じ。甘さは控えめ。

この見た目も鮮やかなジュースの中の淡い緑がホッとさせてくれました。

緑がなかったわけではないんだけど、やはり、黒っぽかったり、赤茶けたていたりの土、乾燥気味でいささか埃っぽい空気の中知らず知らず乾いていたんでしょうか。

このグラデーションを崩してしまうのがほんとにもったいない思いでしたがおいしくいただきました。

ちなみに。

このように幾種類も使って何層にもするのではない、ある意味普通の果汁ジュースのことは“チマキ”というようです。

2012年8月5日日曜日

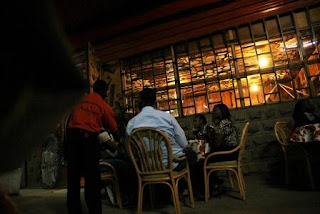

1-15-60 エチオピアレストラン

結構広い敷地には独立して棟が少なくとも3棟ありました。

作りの雰囲気、その前に止まっている車から見ると棟ごとにグレードを違えているようです。

それらの建物の向こうに、ちょうど敷地を取り囲むように背の高い建物が見えます。

私たちは、半オープンのコーナーに席を取りました。

他のお客・グループを見渡してみると、服装のトーンや形相の雰囲気が、JAVAとは結構違います。

このレストラン、少なくともこの棟を見るぶんにはJAVAよりは庶民的なお店といっていいのかな。

40年50年前と変わらない仙石議員 ローソク生活発言

BS朝日の番組収録(8月2日)に際して民主党の仙石政調会長代行が、毎週金曜に継続して行われている脱原発首相官邸の包囲デモに対してこうコメントしたそうです。

「原発をやるくらいなら貧しくてもロウソクで生活しようとの議論があるのはわかるが、日本人の多くはそうではないと思う」と。

これですよ。多くの国民の声を“大きな音”としか認識できない程度だから、いまだにこの認識、発言なんですよ。

流れる汗 痛い日差し の夏。巻原発住民投票の夏です。

考えれば、3・11以降は一段と意味を増したこの住民投票だったと思います。

巻においては1996年8月4日の住民投票の前から20年30年にわたって“原発(建設)”が生活・選挙の争点になり続けていました。

全然知らなかったわけではないけれど、その深刻さは90年に越してきてから初めて知り感じることがたくさんありました。

町は、原発建設で発展どころか二分しての対立状態でした。

私は、原発は固定型の原子爆弾だと思っているので、こんな危ないものは作らせてはいけないと自分なりにかかわってきました。

その際に浴びせられた言葉があります。

原発建設を昔から推進してきたおじいさんが 「原発に反対するんならお前らは電気を使うな」 と大声で怒鳴ったんです。

それを聞いて私は、ある意味びっくり、同時に20年も30年もせめぎあったままなのがわかりました。

こういう程度の話が出るということ自体が、すでに話し合いの大前提としてかみ合っていないということだと思いました。

今の時代、使用電力量に程度の差はあっても電気を全く使わない生活なんて誰も考えていません。

ただ、電気の作り方として、原発はあまりにも危険すぎるから無い方がいいと言っているのに、と。

こんなことを言ってはいけないんでしょうけど、じゃああなたは自分の選択している原発の発電した電気だけで生活したら、と思いましたね。

当時でも原発による発電の占める割合は25~30%でした。(細かい調節が難しい原発はフル稼働で、他の発電方法で調節するので。)原発以外の発電の方が70~75%なんだよって。

それからまた約20年。実際に原発事故が起きたここまで来て“ローソク”発言とはねぇ。

いまさら、人類が長い年月をかけて到達した、電気のある生活を一切なくしてローソクですか。

電気を認めるかどうかではなく発電方法について意思表示をしているんですよ。

本質を見ていない、言っていることを聞かない。→最初から結論を決めている。

この対応、普天間をはじめとする基地の問題、オスプレイの問題と共通してますね。

歳が行ってもいろんな人がいます。人生の先輩として目標になる人も。

だけど、こんな発言をしてしまうようでは民主党仙石政調会長代理は“老害”に足を踏み入れていると言われても仕方ありませんね。

「原発をやるくらいなら貧しくてもロウソクで生活しようとの議論があるのはわかるが、日本人の多くはそうではないと思う」と。

これですよ。多くの国民の声を“大きな音”としか認識できない程度だから、いまだにこの認識、発言なんですよ。

流れる汗 痛い日差し の夏。巻原発住民投票の夏です。

考えれば、3・11以降は一段と意味を増したこの住民投票だったと思います。

巻においては1996年8月4日の住民投票の前から20年30年にわたって“原発(建設)”が生活・選挙の争点になり続けていました。

全然知らなかったわけではないけれど、その深刻さは90年に越してきてから初めて知り感じることがたくさんありました。

町は、原発建設で発展どころか二分しての対立状態でした。

私は、原発は固定型の原子爆弾だと思っているので、こんな危ないものは作らせてはいけないと自分なりにかかわってきました。

その際に浴びせられた言葉があります。

原発建設を昔から推進してきたおじいさんが 「原発に反対するんならお前らは電気を使うな」 と大声で怒鳴ったんです。

それを聞いて私は、ある意味びっくり、同時に20年も30年もせめぎあったままなのがわかりました。

こういう程度の話が出るということ自体が、すでに話し合いの大前提としてかみ合っていないということだと思いました。

今の時代、使用電力量に程度の差はあっても電気を全く使わない生活なんて誰も考えていません。

ただ、電気の作り方として、原発はあまりにも危険すぎるから無い方がいいと言っているのに、と。

こんなことを言ってはいけないんでしょうけど、じゃああなたは自分の選択している原発の発電した電気だけで生活したら、と思いましたね。

当時でも原発による発電の占める割合は25~30%でした。(細かい調節が難しい原発はフル稼働で、他の発電方法で調節するので。)原発以外の発電の方が70~75%なんだよって。

それからまた約20年。実際に原発事故が起きたここまで来て“ローソク”発言とはねぇ。

いまさら、人類が長い年月をかけて到達した、電気のある生活を一切なくしてローソクですか。

電気を認めるかどうかではなく発電方法について意思表示をしているんですよ。

本質を見ていない、言っていることを聞かない。→最初から結論を決めている。

この対応、普天間をはじめとする基地の問題、オスプレイの問題と共通してますね。

歳が行ってもいろんな人がいます。人生の先輩として目標になる人も。

だけど、こんな発言をしてしまうようでは民主党仙石政調会長代理は“老害”に足を踏み入れていると言われても仕方ありませんね。

K 見れば見るほど 会えば会うほど好きになる

縁は大切に と常々思っています。

だから

昔から、いろんな状況で何度も何度も出会ったり、例えば同じ趣味を持っていて一緒にいることが多かったりすると、何か特別な縁があるのかもしれない「気になる存在」と意識していました。

これは今でもそうです。何度も何度も出会うのは、やはり何か特別な縁があるからだと思っています。

ところが、ずいぶん昔、2003年12月7日の日経新聞・サンデイニッケイの記事「視線と好意 不思議な関係」に“へーそうなの!?”と思うことが書いてありました。

それは、カリフォルニア工科大学の下條信輔教授が実験から見出したという(以下大胆に抜粋)~「見るから好きになる」 「見れば見るほど好きになる」 「目を向けるという外への働きかけが好きという内面の感情を引き起こす。」 「見ている時間だけでなく、対象に目を向けるという体の動きが重要」 「無意識の視線が好意を生み出す」 「好きな相手に振り向いてもらうには、まず相手と視線を合わせる努力が重要」~等々

何か思い当たるというか、納得するところがあります。

これとは別、時間軸で言うとこちらの方が先になりますが、30年以上前に読んだ行政職の保健師の(当時は保健婦でした)紙誌に未だに覚えている言葉があります。

それは「会わないでいると(関係が)薄くなる」というもの。

現場の実践から生まれた言葉ですが、これもそういうことですよね。

とは言っても、やはりそれを超える不思議な力・縁というものも確かにある!と私は思っています。

だから

昔から、いろんな状況で何度も何度も出会ったり、例えば同じ趣味を持っていて一緒にいることが多かったりすると、何か特別な縁があるのかもしれない「気になる存在」と意識していました。

これは今でもそうです。何度も何度も出会うのは、やはり何か特別な縁があるからだと思っています。

ところが、ずいぶん昔、2003年12月7日の日経新聞・サンデイニッケイの記事「視線と好意 不思議な関係」に“へーそうなの!?”と思うことが書いてありました。

それは、カリフォルニア工科大学の下條信輔教授が実験から見出したという(以下大胆に抜粋)~「見るから好きになる」 「見れば見るほど好きになる」 「目を向けるという外への働きかけが好きという内面の感情を引き起こす。」 「見ている時間だけでなく、対象に目を向けるという体の動きが重要」 「無意識の視線が好意を生み出す」 「好きな相手に振り向いてもらうには、まず相手と視線を合わせる努力が重要」~等々

何か思い当たるというか、納得するところがあります。

これとは別、時間軸で言うとこちらの方が先になりますが、30年以上前に読んだ行政職の保健師の(当時は保健婦でした)紙誌に未だに覚えている言葉があります。

それは「会わないでいると(関係が)薄くなる」というもの。

現場の実践から生まれた言葉ですが、これもそういうことですよね。

とは言っても、やはりそれを超える不思議な力・縁というものも確かにある!と私は思っています。

2012年8月4日土曜日

世界記録を出すよりオリンピックで優勝することは難しい

観ましたよ、なでしこジャパン(女子フットボール)。

夜中の中継でところどころ記憶が途切れているけどすごかったなぁ。

早回ししてるんじゃないの!?と思うくらい足が速く回っていて、そうだなぁ漫画で足の処を誇張してぐるぐる書くあんな印象。

とにかく一生懸命。ひたむき、必死でしたね。

結果は勝つこともできたし、見応えありました。

実は、無気力試合との判定でバトミントンで4組8名の失格騒ぎがあったので、あとを考えての作戦とは言え予選最終戦でのドロー狙いは、そんなに思惑通り進むのか、何より気持ちの上でマイナスになりはしないかと心配しました。

選手にとってもやはりストレスだったんでしょうね。それが爆発したのかな。

正直気まずいものは今も残るけど、この試合ではいいものをたくさん見せてもらいました。

そのほかにも、いきなり飛び込んできた女子アーチェリーチィームの笑顔。確実に底上げしてきたなと感じる競泳陣の達成感、特にメダリストになった選手たちの表情は頑張ったねと共感することができました。

この日本代表達にとどまらず、オリンピックに参加したことを感謝した多くの選手たちの、メダルが採れる採れないにかかわらずいい笑顔をたくさん見せてもらっています。

ところで。

期待されていたからなおのなんでしょうけど、日本の柔道選手、特に銅・銀メダルを採ったときが見苦しいですね。

コーチ、指導陣の発想に課題があるんじゃないか、相変わらず選手たちも相当に洗脳されているな!と感じました。

メダルに届かなかったとき、銅はもちろん銀メダルの時でもあの表情・話はなんだ! と思いますね。

期待され、優勝間違いなしと思い込まされていたんだからショックも受けるだろうし何が起こったのかすぐには受け入れられないとは思うけど、あの態度はいただけません。

これは柔道の選手だけではないけれど、日本人の、口をちゃんと開けずに抑揚のないはっきり聞き取れない話し方、中身のないコメント。口角を動かさずに表情のない顔は相変わらずのもの。

実際のところは知るべくもないけれど、頭がいいように感じません。少なくとも、賢くはない印象。

その競技、狭い世界でしか生きてこなかったのか、広く教養が身についていない。人間としての成長が伴っていないのかなぁ。

だから何か有った時に自分で考えて対応ができないのかなぁ。

持って他山の石とします。

夜中の中継でところどころ記憶が途切れているけどすごかったなぁ。

早回ししてるんじゃないの!?と思うくらい足が速く回っていて、そうだなぁ漫画で足の処を誇張してぐるぐる書くあんな印象。

とにかく一生懸命。ひたむき、必死でしたね。

結果は勝つこともできたし、見応えありました。

実は、無気力試合との判定でバトミントンで4組8名の失格騒ぎがあったので、あとを考えての作戦とは言え予選最終戦でのドロー狙いは、そんなに思惑通り進むのか、何より気持ちの上でマイナスになりはしないかと心配しました。

選手にとってもやはりストレスだったんでしょうね。それが爆発したのかな。

正直気まずいものは今も残るけど、この試合ではいいものをたくさん見せてもらいました。

そのほかにも、いきなり飛び込んできた女子アーチェリーチィームの笑顔。確実に底上げしてきたなと感じる競泳陣の達成感、特にメダリストになった選手たちの表情は頑張ったねと共感することができました。

この日本代表達にとどまらず、オリンピックに参加したことを感謝した多くの選手たちの、メダルが採れる採れないにかかわらずいい笑顔をたくさん見せてもらっています。

ところで。

期待されていたからなおのなんでしょうけど、日本の柔道選手、特に銅・銀メダルを採ったときが見苦しいですね。

コーチ、指導陣の発想に課題があるんじゃないか、相変わらず選手たちも相当に洗脳されているな!と感じました。

メダルに届かなかったとき、銅はもちろん銀メダルの時でもあの表情・話はなんだ! と思いますね。

期待され、優勝間違いなしと思い込まされていたんだからショックも受けるだろうし何が起こったのかすぐには受け入れられないとは思うけど、あの態度はいただけません。

これは柔道の選手だけではないけれど、日本人の、口をちゃんと開けずに抑揚のないはっきり聞き取れない話し方、中身のないコメント。口角を動かさずに表情のない顔は相変わらずのもの。

実際のところは知るべくもないけれど、頭がいいように感じません。少なくとも、賢くはない印象。

その競技、狭い世界でしか生きてこなかったのか、広く教養が身についていない。人間としての成長が伴っていないのかなぁ。

だから何か有った時に自分で考えて対応ができないのかなぁ。

持って他山の石とします。

2012年8月2日木曜日

一瞬でよみがえる記憶 それにしても、日本の空なのにねぇ

実は20年と少し前、妙高笹ヶ峰放牧場に居た時、突然アメリカ(合衆国)の戦闘機が目の前に現れてびっくりしたことがあります。

翼の形からF15だと思います。

このころ毎年お盆休暇の翌週末に、3~4日妙高にある関東教区の山の家・向山荘の別館をベースキャンプにして楽しんでいました。

この時は、苗名滝そして笹ヶ峰放牧場を回っていた年でした。

すごいんですよ~ッ。

街中の雑踏のようににぎやかな所じゃないのに全然気づきませんでした。

山肌に沿って飛んできたんでしょうか。そんな飛行をしていたんだからエンジン(推力)を絞っていたわけではないんでしょうけど、開けた放牧場にいきなりポップアップ絵本のように飛び上がってきたんです。すごい音とともに。

手が届くほど とまでは言いませんけど、ほんのすぐそこにあるくらいにはっきり 大きく、本物か模擬弾かわわからないけれど胴体に装着されたミサイルもはっきり見えました。

飛行機は驚く間もなく轟音と共に飛んでいきました。目で追う間もなく。

どこへ飛んで行ったのやら。

確かに見たし間違いないはずだけど、このあたりにアメリカ(合衆国)軍の基地はないし、自分でも半信半疑。

特に話もしなかったし忘れていました。

ついこの前までは。

というのは、この度のオスプレイのことで公表された低空飛行訓練ルートを見てびっくり。一瞬でこの時の記憶がよみがえってきたんです。

6つ公表されたルート名の中の、ブルールートというのがちょうど妙高のあたりにもかかっているんです。

やっぱりあれは見間違いじゃなかったのです!

それにしても、他人の国の空なのにねぇ。

翼の形からF15だと思います。

このころ毎年お盆休暇の翌週末に、3~4日妙高にある関東教区の山の家・向山荘の別館をベースキャンプにして楽しんでいました。

この時は、苗名滝そして笹ヶ峰放牧場を回っていた年でした。

すごいんですよ~ッ。

街中の雑踏のようににぎやかな所じゃないのに全然気づきませんでした。

山肌に沿って飛んできたんでしょうか。そんな飛行をしていたんだからエンジン(推力)を絞っていたわけではないんでしょうけど、開けた放牧場にいきなりポップアップ絵本のように飛び上がってきたんです。すごい音とともに。

手が届くほど とまでは言いませんけど、ほんのすぐそこにあるくらいにはっきり 大きく、本物か模擬弾かわわからないけれど胴体に装着されたミサイルもはっきり見えました。

飛行機は驚く間もなく轟音と共に飛んでいきました。目で追う間もなく。

どこへ飛んで行ったのやら。

確かに見たし間違いないはずだけど、このあたりにアメリカ(合衆国)軍の基地はないし、自分でも半信半疑。

特に話もしなかったし忘れていました。

ついこの前までは。

というのは、この度のオスプレイのことで公表された低空飛行訓練ルートを見てびっくり。一瞬でこの時の記憶がよみがえってきたんです。

6つ公表されたルート名の中の、ブルールートというのがちょうど妙高のあたりにもかかっているんです。

やっぱりあれは見間違いじゃなかったのです!

それにしても、他人の国の空なのにねぇ。

登録:

コメント (Atom)